ヤリスを検討している中で「ヤリス運転しにくい」と検索された方は、実際の乗り心地や操作感、安全性について気になっているのではないでしょうか。ヤリスはトヨタが誇る人気のコンパクトカーですが、一部では視界の悪さや車内の狭さなどに関する声も聞かれます。この記事では、ヤリスの運転がしにくいと感じられる要素について具体的に整理し、運転席の高さ調節機能、サスペンションの硬さ、ハンドルの軽さ、ブレーキの操作感、加速性能、レーダークルーズコントロール、車内空間の広さなどのポイントをわかりやすく解説していきます。また、街乗りや駐車での扱いやすさ、ハイブリッドの燃費性能、トヨタセーフティセンスの安心感、高速道路での安定性など、ポジティブな面もあわせて紹介しながら、中古車として購入する際の注意点までしっかりとカバーしています。ヤリスの実態を知り、納得のいく選択をするための参考にしてください。

この記事のポイント4つです。

- ヤリスが運転しにくいと感じる具体的な理由

- 運転しやすいと評価されるポイント

- 機能や装備が運転に与える影響

- 中古車として選ぶ際の注意点

ヤリス運転しにくいと感じる理由とは

後方視界の悪さに注意

ヤリスの運転において、後方視界の確保は慎重に考えるべきポイントの一つです。なぜなら、バックでの駐車や車線変更の際、後方の状況を適切に把握できないと、安全運転に支障をきたすことがあるからです。ヤリスの車体デザインは空力性能やスタイリッシュさを重視して設計されており、その結果、リアウィンドウがやや小さく、またリアピラーが太めになっている傾向があります。この構造によって、斜め後方の視界が遮られやすく、特に慣れていない人が運転する場合には不安を感じる場面が少なくありません。

実際にこのような後方視界の制限は、車庫入れや縦列駐車の場面で明確に表れることがあります。バックモニターが装備されているモデルもありますが、あくまで補助的な機能であるため、ドライバーの目視による確認は依然として不可欠です。また、夜間や雨天といった条件下では、カメラの視認性が落ちることもあり、これに頼りきってしまうのは危険です。

その中で、ミラーの角度調整や、広角ミラーの後付けといった工夫を試してみるのも一つの方法です。さらに、駐車支援機能や360度モニターといったオプションがあるグレードを選ぶことで、視界の不安を軽減することも可能です。ただし、それらの機能を過信せず、自身の目でしっかりと確認する運転姿勢を持つことが、安全にヤリスを運転するうえで何より大切になります。

このように、ヤリスはコンパクトで扱いやすい反面、後方視界に関しては注意が必要な面があるため、購入時には実際に試乗して自分の目で確認することをおすすめします。とくに駐車やバックの機会が多い都市部での使用を考えている方は、この視界の特性を理解した上で、どのようにカバーしていくかを考えることが重要です。

Aピラーの死角と安全確認の難しさ

ヤリスを運転する際に注意したい点の一つが、Aピラーによる視界の遮りです。Aピラーとは、フロントガラスの左右にある車体の柱部分を指し、車の構造上欠かせないパーツですが、この部分が太めに設計されていると、運転時の死角が生まれる原因となります。ヤリスの場合、このAピラーがやや太めで角度も立っているため、交差点での右左折時や歩行者・自転車の確認において、視界が限定される感覚を持つ方も少なくありません。

たとえば、信号のある交差点で右折する場面を思い浮かべてみてください。対向車が来ていないか、横断歩道に人がいないかを確認する必要がありますが、Aピラーの位置によっては、ちょうどその確認すべきエリアがピラーの影に隠れてしまうことがあります。このような状況では、頭を左右に動かして確認したり、体を前後に傾けたりといった補助動作が必要になる場面も出てきます。

特に雨の日や夕暮れ時など、視界がもともと悪くなる環境では、この死角がより大きな影響を及ぼす可能性があります。もし、Aピラーに対する視界の違和感を感じる場合は、シートポジションやステアリングの高さを調整してみることも有効です。また、運転時の視線の動かし方を意識するだけでも、見落としのリスクを減らすことができます。

このように、ヤリスのAピラーが作り出す死角は、安全確認における課題のひとつです。しかし、これはヤリス特有の問題というよりも、現代の多くの車に共通して見られる構造上の傾向でもあります。つまり、運転者がどのようにして「見えにくい部分を意識して見るか」が、安全運転を支える鍵になるのです。

もし購入を検討している段階であれば、試乗の際に実際の交差点での視界を確かめてみることをおすすめします。そして、普段から視野を広く持ち、目線や体の動かし方を意識することで、こうした構造的な課題も十分にカバーすることができるでしょう。

シートの座面が合わない場合

ヤリスの運転席に座ったときに「なんとなくしっくりこない」と感じる場合、それはシートの座面の高さや角度が体格に合っていないことが関係しているかもしれません。車の運転では、シートのポジションが視界の確保や操作性、さらには運転中の疲労にも大きく影響します。ヤリスはシートの高さ調整機能を備えているものの、その可動範囲や座面の角度に関しては、すべてのドライバーにとって最適とは限りません。

たとえば、小柄な方が運転する場合は、シートを高く設定することで視界を広く確保できますが、それによって膝の角度が窮屈になったり、ハンドルとの距離が近づきすぎることがあります。逆に、背が高い方はシートを低めに設定する必要がありますが、そうすると今度は前方の視野がやや狭まり、足元のスペースにも違和感を覚えることがあるようです。

このような状況が続くと、運転中に体勢を何度も変えることになり、腰や背中に負担がかかりやすくなります。長時間のドライブでは、この小さなズレが蓄積し、運転後に疲れやすくなるという声もあります。座面の硬さやクッション性も影響しますが、自分の骨盤がしっかりと支えられていない状態だと、運転姿勢が安定しません。こうした体勢の崩れは、安全運転にも影響を与える可能性があります。

このような事態を避けるには、まずシートの調整機能を最大限に活用し、自分の体格に合ったポジションを細かく調整することが大切です。特にポイントとなるのは、ステアリングとの距離、ペダルの踏みやすさ、ミラーの見やすさの3点です。さらに、座面のフィット感を補うために市販のクッションやシートサポートを利用するのも効果的です。

ヤリスは全体として使い勝手のよい設計がされている反面、体格や好みによってはシートの座面に違和感を覚えることもあります。だからこそ、購入前には短時間の試乗ではなく、少し長めに運転してみることが、自分にとっての「合う・合わない」を判断するうえで有効です。自分の身体にフィットした座り心地を得ることは、運転の快適さと安全性を高めるうえで非常に重要なポイントになります。

サスペンションの硬さによる衝撃

ヤリスに乗ってみて最初に気になる点として挙げられることのひとつに、サスペンションの硬さがあります。これは道路の凹凸や段差を通過したときに、車内に伝わってくる衝撃の度合いに直結する部分であり、乗り心地を左右する重要な要素です。特に街中での細かい段差や、舗装の荒れた路面を走る場面では、その影響を感じやすくなります。

ヤリスは比較的コンパクトで軽量な車体を持っており、加えて走行時の安定性を確保するために、やや引き締まったサスペンション設定が施されています。この設計は、高速道路などスピードの出る場面ではふらつきの少ない、しっかりとした安定感をもたらします。その一方で、低速走行時や街乗りでは、路面の凸凹をダイレクトに感じるような硬さが出やすく、乗員には多少のゴツゴツ感が伝わる場合があります。

特に、日常的に乗車する人が多い家庭や、高齢者を含む乗員がいる場合には、この衝撃が体に負担となることもあるかもしれません。たとえば、段差の多い駐車場を出入りする際や、スピードバンプ(減速帯)を越えるときなどに、後席に座っている人が「揺れが大きい」と感じることもあるようです。このような振動は、長時間のドライブにおいて疲労の原因にもなり得るため、快適性を求める方にとっては注目すべきポイントとなります。

ただし、これはあくまで「硬めの乗り味」という特徴であり、スポーティな走りや路面情報を明確に感じたいドライバーにとっては、むしろ魅力と捉えられることもあります。つまり、乗り心地の評価は感じ方に個人差があるものです。そのため、実際の使用環境や自分の好みに合わせて、「硬さ」をどう捉えるかを考えることが大切です。

このように、ヤリスのサスペンション設定は一長一短があります。硬めのチューニングは安定性を高める効果がある反面、路面の衝撃をやや強めに感じやすい側面も持ち合わせています。街中での快適さを重視する方は、試乗の際にいくつかの路面パターンを走行して、その感覚を体で確かめることをおすすめします。こうした実体験を通して、自分に合った乗り心地かどうかを判断していくことが、後悔のない車選びにつながります。

ハンドルの軽さに違和感がある

ヤリスを初めて運転する人が感じやすい特徴のひとつに、「ハンドル操作の軽さ」があります。これは特に、他の車種から乗り換えた直後や、ある程度ハンドルに重さがある車に慣れているドライバーにとって、明確な違いとして感じられるポイントです。ヤリスはコンパクトカーとして小回り性能を重視しており、その設計の一環として、ステアリングが軽めに調整されています。

こうした軽いハンドルは、街中や駐車場のような狭い場所での操作を楽にしてくれる反面、スピードが出ている場面では「車体がフラつくような感覚がある」と感じることもあります。たとえば、高速道路を走っているときや、強風の影響を受けたときに、ハンドルの手応えが軽すぎると感じ、不安定さを意識するドライバーも一定数いるようです。

特に直進安定性が気になるという声もあり、常に軽い操作感が続くことで、運転中に少し手応えの薄さを感じてしまうことがあります。これは好みによる部分も大きいですが、重めのハンドルが好きな方には「落ち着かない」という印象につながりやすいと言えるかもしれません。

一方で、ハンドルが軽いことには確かなメリットも存在します。たとえば、狭い住宅街でのクランクや、コンビニや商業施設などでの切り返し動作においては、腕への負担が少なく、スムーズに操作できるという利点があります。また、運転初心者や力に不安のある方にとっては、軽いステアリングは扱いやすさという点で高評価されることも多くあります。

こうした特性を理解したうえで、もしハンドルの軽さに違和感がある場合には、自分なりの運転スタイルに合わせて工夫することもできます。たとえば、高速走行時には両手でしっかりとホールドする、あるいはタイヤ空気圧や車両バランスを整えるなど、日常のメンテナンス面でも安定感を補う方法はあります。

このように、ヤリスのハンドルの軽さは一見メリットにも感じられる一方で、運転環境や慣れによっては違和感につながる要素にもなります。購入前に実際の運転感覚を確かめ、都市部走行と高速走行の両方でステアリングのフィーリングを確認しておくと、後々の満足度にもつながるでしょう。

独特なブレーキ操作感への慣れ

ヤリスを運転して最初に違和感を抱きやすい操作のひとつに、ブレーキの感触があります。この車種では、特にハイブリッドモデルにおいて、ブレーキペダルを踏んだ際の「効き始めの感覚」が他の車と少し異なるという声が多くあります。それは、回生ブレーキと呼ばれる電気モーターによる減速システムが関係しており、通常のガソリン車とは異なる制御がされているためです。

実際に街中での減速や停止の際に、ペダルに足を乗せた瞬間にやや強めに反応するような印象を受けることがあります。つまり、踏み始めが敏感なため、ほんの少しの力で車が急に減速するような感覚にとらわれがちです。これが「カックンブレーキ」と言われる現象で、最初は思ったようなスムーズな止まり方ができず、運転にストレスを感じる人もいます。

このようなブレーキの特徴は、ヤリスに限ったものではなく、多くのハイブリッド車や電動制御ブレーキを採用しているモデルで共通して見られるものです。ブレーキの感覚はドライバーの感性に直結するため、慣れるまでにはある程度の時間がかかることがあります。ただし、これは車両の不具合ではなく、システムの仕様として設計されている動作です。

慣れてくると、逆にこのブレーキの効き方が運転を楽にしてくれると感じる場面も増えていきます。特に渋滞時など、ストップ&ゴーが頻繁な状況では、軽い力で確実に減速できるという点で、操作性の良さを感じやすくなります。そのためには、自分の踏み込み加減を繊細に調整し、車の反応に合わせたブレーキングを意識的に身につけていく必要があります。

また、ブレーキ操作のコツとしては、「強く踏む」のではなく「じわじわと圧をかけていく」ようなイメージを持つと、よりスムーズな減速が可能になります。これに慣れてくると、助手席の同乗者もブレーキの衝撃を感じにくくなり、快適な乗り心地にもつながっていきます。

このように、ヤリスにおけるブレーキ操作は、初めは独特に感じることがあるものの、時間をかけて慣れていけば、日常的な走行でもスムーズな制動感を実現することができます。購入前に短時間の試乗で確認するだけでなく、実際の走行シーンに合わせて運転することで、その特性をしっかり理解し、快適なドライブにつなげていくことが大切です。

加速性能の弱さと走行時のストレス

ヤリスに乗って運転してみると、発進時や追い越しのタイミングで「加速が物足りない」と感じる方がいるかもしれません。これは、特にハイブリッドモデルにおいて顕著な特徴となっています。ヤリスはもともと燃費効率を重視した設計がなされており、静かで滑らかな走行を目指して制御されています。そのため、アクセルを踏み込んだときのレスポンスは穏やかで、力強く前に出るような加速感を期待している人にとっては、やや物足りなさを感じるかもしれません。

たとえば、高速道路の合流や追い越しといった瞬間的にスピードを必要とするシーンでは、この加速性能の控えめさがストレスにつながる場面も考えられます。特に、同乗者がいる状態や荷物を多く積んでいるときには、エンジンとモーターのバランスによって加速が鈍くなる感覚があり、ドライバーが意図したタイミングで加速しないことで焦りを感じることもあるでしょう。

一方で、市街地をゆったりと走行する分には、この滑らかで静かな加速特性はむしろ快適です。騒音が少なく、無駄なエンジン音を発しないヤリスのハイブリッドシステムは、日常の買い物や通勤といった短距離移動には十分すぎる性能を発揮します。しかし、坂道や高速道路で一定の加速力を求める方にとっては、思い通りのスピードコントロールができずに不満を感じるかもしれません。

このような加速感の差は、アクセル操作のタイミングや踏み込み方を工夫することである程度補うことができます。たとえば、早めにアクセルを踏み込んでエンジンとモーターの出力を引き出すようにしたり、スポーツモード付きのグレードであればモード変更によって少し反応が改善されるケースもあります。ただし、燃費とのバランスを考えると、常に力強い加速を求める使い方には向いていない部分もあるでしょう。

このように、ヤリスは優れた燃費性能と静粛性を持ち合わせたコンパクトカーですが、加速に関しては穏やかな設計がされているため、走行シーンによってはストレスに感じる可能性があります。試乗する際には、ただ市街地を走るだけでなく、高速道路の加速や坂道の登り具合など、実際に自分がよく使うシーンを想定して確認しておくことが重要です。それによって、自分の使い方にヤリスが適しているかどうか、より具体的に判断できるはずです。

車内空間の狭さが影響する場合

ヤリスはコンパクトカーとして設計されているため、全体の車体サイズは小さめにまとめられています。このことは、都市部での取り回しや駐車のしやすさという点では大きなメリットになりますが、反対に「車内の狭さ」を感じやすいという側面も持ち合わせています。特に、車内空間に広さを求める方や、大人の乗車人数が多い家庭では、このサイズ感が運転や乗車中の快適さに影響することがあります。

まず、運転席と助手席の間隔がややタイトで、座席の横幅も広くはないため、体格が大きめの人にとっては少し窮屈に感じるかもしれません。また、長時間の運転や長距離ドライブでは、足を伸ばしたいと思ったときにスペースが限られていると、思うように姿勢を変えにくく、疲れを感じやすくなることもあります。後部座席についても同様で、大人が3人並んで座ると肩がぶつかりやすく、快適性はあまり高くありません。

さらに、天井の高さや足元の広さもコンパクトカーならではの設計となっており、背の高い方が乗り込むと頭上空間に余裕がなく圧迫感を感じる場合もあります。このような車内スペースの制限は、運転姿勢や視界の確保にも影響を及ぼすことがあります。たとえば、背が高いドライバーがシートを後方に下げると、後席の足元スペースがさらに狭くなり、後ろの同乗者が快適に座れなくなるという状況も考えられます。

荷室のスペースも必要最低限にとどまっており、大きな荷物やベビーカー、旅行用のスーツケースを載せようとすると、シートアレンジが必要になってくることがあります。このように、積載力においてもファミリーカーとしての余裕はやや少ない印象を受けるかもしれません。

ただし、こうした空間のコンパクトさは、日常使いでの効率性や運転のしやすさにつながる側面もあります。小回りが利きやすく、狭い駐車場でもスムーズに出入りできるという特徴は、都市部で暮らす人にとっては大きな強みとなるでしょう。

このように、ヤリスはあくまで「一人~二人で乗ることが多い」「通勤や買い物での短距離移動が中心」という使い方に最適化された設計となっています。車内空間の広さを優先したい方や、家族で頻繁に遠出する予定がある方にとっては、別の車種との比較も視野に入れておくとよいかもしれません。自分のライフスタイルに合った使い方を見据えて、空間の感覚を試乗でしっかりと体感することが、後悔しない車選びにつながります。

レーダークルーズコントロールの注意点

ヤリスに搭載されている「レーダークルーズコントロール」は、高速道路や自動車専用道路など、一定の速度で長距離を走る際に非常に便利な運転支援機能です。このシステムは、前方車両との距離を自動で調整しながら、設定した速度で走行を維持することができるため、ドライバーの疲労を軽減する効果が期待されます。しかしながら、使い方を誤ると予想外の挙動や不安を感じる場面もあるため、正しく理解して活用することが重要です。

まず、この機能は「完全な自動運転」ではありません。あくまでドライバーの操作を補助するシステムであり、すべてを任せきりにすることはできません。たとえば、前方に急ブレーキをかける車両が現れた場合、システムは減速を始めますが、ブレーキが間に合わないこともあります。このような場面では、ドライバーが即座にブレーキを踏む判断が求められます。したがって、レーダークルーズを使用していても、常に周囲の交通状況に目を配る必要があります。

また、天候や道路状況によってもシステムの精度は左右されます。雨や霧などでセンサーがうまく機能しない場合、車間距離の調整や減速タイミングにズレが生じることがあります。そのため、悪天候時にはこの機能の使用を避ける、あるいは通常のクルーズコントロールに切り替えるといった判断も大切です。

さらに、レーダークルーズはカーブや登り坂・下り坂での挙動にも注意が必要です。特に急なカーブでは前方車両の位置をうまく検知できず、急な加減速を行うことがあります。また、下り坂では想定以上にスピードが出てしまうことがあり、減速が遅れる場合もあるため、ブレーキ操作の準備は常に意識しておくべきです。

この機能は、設定された車間距離を保とうとするため、前方車両が遅いとそれに合わせてスピードを落とします。しかし、割り込みが多い状況ではそのたびに加減速が繰り返され、逆に運転が不安定に感じられることもあります。そうした場面では、システムを一時的にオフにして自分の感覚で運転する方がスムーズなケースもあるでしょう。

このように、ヤリスのレーダークルーズコントロールは非常に便利な機能ですが、その恩恵を受けるには「補助機能である」という前提を忘れず、常に自らが主導権を持って運転する姿勢が必要です。特に初めて使う方は、交通量の少ない時間帯に練習し、システムの特性を理解してから本格的に使用するのがおすすめです。適切な場面で正しく使えば、長距離移動の負担を軽減し、快適なドライブに大きく貢献してくれるはずです。

運転席の高さ調節機能とその限界

ヤリスの運転席には、ドライバーの体格や好みに応じて座面の高さを調整できる機能が備わっています。この機能は、運転時の視界確保や姿勢の安定に大きく貢献するものであり、特に身長差のあるドライバーが同じ車を共有する場合や、普段から長時間運転する人にとっては非常に便利です。具体的には、運転席の座面を上下に約80mmの範囲で調整できるため、座高の高低に応じて最適な位置に合わせることが可能です。

たとえば、背が低い人が乗車した場合は、座面を高くすることで前方の視界をしっかりと確保できるようになります。逆に、背の高い人であれば、座面を低めにすることで頭上空間を広くとり、運転中の圧迫感を減らすことができます。このように、ある程度の調整幅があることによって、ドライバーが自然で疲れにくい姿勢を取りやすくなるのです。

ただし、こうした高さ調整機能にも限界があります。たとえば、調整幅が限られているため、極端に小柄または高身長な方にとっては、最も高く、あるいは最も低く設定しても完全にはフィットしないケースがあります。特に、ペダルとの距離やステアリングとの位置関係に違和感を覚えると、運転姿勢に無理が生じ、長時間の運転で腰や膝に負担がかかる原因になることもあります。

また、シートの上下だけでなく、座面の角度や前後の傾きの調整ができない点も、人によっては不便に感じられるかもしれません。ヤリスはコンパクトカーとしての設計上、シート機構がシンプルにまとめられており、高級車のような細かなポジション設定まではできない構造になっています。このことが、特にこだわりのある人にとっては「物足りない」と感じる部分になる可能性もあります。

そのため、実際に自分が快適に座れるかどうかは、カタログの数値だけでは判断しにくいものです。できれば、試乗の際に座面の高さを上下に調整しながら、ペダルやステアリング、ミラーの見え方などもあわせて確認してみることが重要です。運転中の視点の高さや、目線の動かしやすさがしっくりこないと、知らず知らずのうちに運転疲れの原因になってしまうこともあるからです。

このように、ヤリスの高さ調節機能は実用的な装備として一定の効果を持っていますが、調整範囲や自由度には限界があります。それを踏まえた上で、自分の体型や運転スタイルにどれだけ適応できるかを事前に確かめることが、安全で快適なカーライフにつながっていきます。

ヤリス運転しにくいは本当かを総合検証

コンパクトで小回りが利く利点

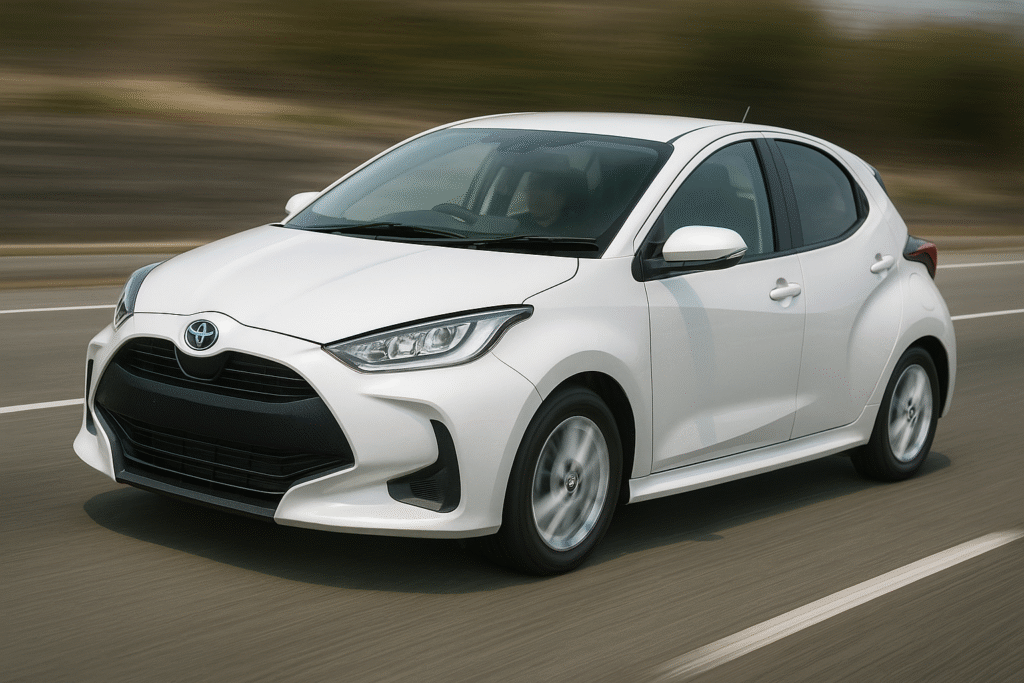

ヤリスの大きな魅力のひとつに、「コンパクトで小回りが利く」という特性があります。全長約4メートルほどのボディサイズは、狭い道路や交通量の多い都市部での取り回しに優れており、運転に自信がない方や初心者ドライバーにとっても安心感があります。特に住宅街や商店街、立体駐車場など、スペースに余裕がない環境では、このサイズ感が実際の運転において大きな違いを生みます。

たとえば、狭い道幅でのすれ違いや、縦列駐車、コンビニなどの小さな駐車スペースへの出し入れでは、車両の全長と最小回転半径のバランスがものを言います。ヤリスは最小回転半径が小さく、ハンドルを切ったときにその場でスッと向きを変えられるため、「曲がりたいときに曲がれる」「停めたい場所にスッと停められる」といった、日常的な使いやすさが光ります。

また、都市部では交通量が多く、頻繁に信号待ちや交差点での右左折が必要になります。そうした場面で車体が大きすぎると、タイミングを逃したり、周囲に気を使いすぎて余計なストレスがかかることがありますが、ヤリスのサイズ感であればその心配も少なく、スムーズに運転できます。これによって、運転への心理的なハードルも下がり、気軽に車を使えるようになります。

もう一つ注目したいのは、駐車時の安心感です。狭い場所に車を停める際、ボディサイズが小さいほど余裕ができ、周囲との接触リスクを減らせます。特に、初心者や高齢者など、運転操作に不安がある層にとっては、車体の小ささそのものが安全性にもつながっていく要素になります。日常の使いやすさに直結する「小回り性能」は、実は長距離性能よりも、普段使いの中で価値を実感しやすいポイントなのです。

もちろん、コンパクトだからといって、運転性能が犠牲になっているわけではありません。ヤリスはしっかりとしたボディ剛性と安定したステアリング特性を持ち合わせており、小さい車にありがちな「頼りなさ」や「不安定さ」はあまり感じられません。軽自動車と比較しても、パワーや安全性能、装備の面で余裕があり、日常使いはもちろん、高速道路の利用にも対応できる総合力があります。

このように、ヤリスの「コンパクトで小回りが利く」という特性は、日々の運転をラクにし、運転者のストレスを減らしてくれる実用的な魅力となっています。狭い場所でも自由に動けるという感覚は、特に都市部での車選びにおいて、大きな安心材料となるでしょう。購入を検討する際には、試乗してその取り回しの良さをぜひ体感してみてください。

街乗りや駐車での扱いやすさ

ヤリスが高く評価されている理由のひとつが、「街乗りや駐車での扱いやすさ」にあります。日常の買い物や通勤、子どもの送り迎えといった街中での用途においては、取り回しの良さとストレスの少ない運転感覚がとても重要です。その点、ヤリスは車両サイズ、視界、操作性のバランスが優れており、運転に不慣れな方や年齢を問わず、幅広いユーザーにとって使いやすい車となっています。

特に注目すべきは、ヤリスのボディサイズです。全長がおよそ4メートルに収まっているため、狭い路地や一方通行の多い住宅街でも安心して走行できます。車幅も抑えられているため、すれ違い時に気を張りすぎる必要がなく、ゆとりをもって運転できる点が大きな魅力です。また、最小回転半径も小さく設計されていることから、曲がり角や交差点での右左折がスムーズに行えます。

駐車のしやすさについても、ヤリスは非常に優秀です。コンパクトな車体に加えて、最近のモデルではバックモニターやパーキングセンサーなどの運転支援機能が標準またはオプションで装備されています。これらの機能を使えば、狭い駐車場や縦列駐車もプレッシャーなくこなすことができるでしょう。また、視界が広く設計されているため、ミラーだけでなく目視でも周囲の状況を把握しやすく、初心者や高齢の方にも安心感があります。

さらに、街乗りでは停発進の頻度が多くなりますが、ヤリスの操作系はブレーキやアクセルの踏み込みが軽く、信号の多いエリアでも疲れにくい構造になっています。車両感覚もつかみやすく、車両前端と後端の位置を把握しやすいため、「ぶつけそう」「感覚がつかめない」といった不安を抱きにくいのも利点のひとつです。

こうした使いやすさは、短距離移動の多いユーザーにとって日々の生活を大きく快適にしてくれます。特に都市部では、駐車スペースや道路幅の制限が大きいため、ヤリスのような小回りの利く車は非常に重宝されます。もちろん、コンパクトであることによって車内空間が限られるという面もありますが、ひとりやふたりでの使用が中心であれば、日常用途としては十分な実用性を備えていると言えるでしょう。

このように、ヤリスは街乗りや駐車といった日常の運転シーンにおいて、その扱いやすさが非常に光る車です。使い勝手の良さを重視して車を選びたい方にとって、試乗の際に実際の街中を走ってその感覚を確かめてみることは、大きな参考になるはずです。

ハイブリッドの燃費性能は魅力

ヤリスのハイブリッドモデルが多くのユーザーに支持されている理由のひとつに、優れた燃費性能が挙げられます。日々の通勤や買い物など、日常的に車を使うシーンが多い人にとって、ガソリン代の負担を抑えられることは非常に大きなメリットです。特にガソリン価格が不安定な今の時代においては、燃費の良さが車選びの重要な判断基準になってきています。

ヤリス ハイブリッドは、1.5Lのエンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用しており、WLTCモードでおよそ27~30km/Lという非常に高い数値を実現しています。これはガソリン車ではなかなか到達しないレベルの効率であり、同クラスのコンパクトカーの中でもトップクラスの燃費性能と言えるでしょう。この数値はカタログ上のものではありますが、実際の街中や郊外での走行でも高水準の燃費を記録することが多く、多くのオーナーが実感しているポイントです。

さらに、ヤリスのハイブリッドは市街地でのストップ&ゴーが多い状況に特に強い特性を持っています。低速域ではモーターだけで走行するEVモードが自動的に作動するため、エンジンを回す必要がなく、無駄なガソリンを消費しません。信号待ちからの発進や、渋滞中の走行ではこのEVモードが頻繁に働くため、ガソリンの消費量を大きく抑えることができます。

また、エンジンとモーターの切り替えもスムーズで、運転していて違和感を感じにくい点も魅力です。加速時にはモーターが力強くアシストし、静かで滑らかな走行感を実現します。これは単に燃費だけでなく、快適なドライブにもつながる要素となっています。日常の使い勝手を考えると、この静粛性と滑らかさは予想以上にストレスを軽減してくれるでしょう。

もちろん、燃費の良さは単なる「数字」ではありません。年間の走行距離が多い方であれば、数ヶ月・数年単位で見たときに大きな差となって表れます。維持費をできるだけ抑えたい人にとっては、ハイブリッドの恩恵は明確です。また、環境への配慮を意識したい人にとっても、低燃費車を選ぶことは日々の生活の中でできる具体的なアクションのひとつとなります。

このように、ヤリスのハイブリッドモデルは単なる「エコカー」ではなく、日常の移動手段として高い実用性と経済性を兼ね備えた一台です。走るたびに燃費の良さを実感できるということは、運転する楽しさや満足度にも直結します。購入を検討している方は、単に価格だけでなく、燃費による長期的なコストの差にも注目してみると良いでしょう。

トヨタセーフティセンスの安心感

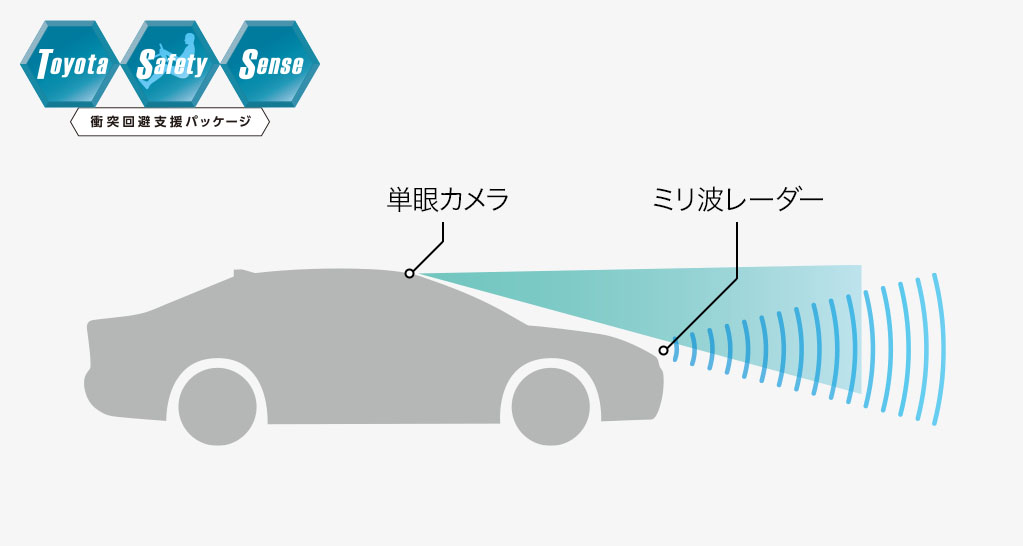

ヤリスには、トヨタが誇る先進の運転支援システム「トヨタセーフティセンス」が標準装備されています。このシステムは、安全運転を支えるために開発された複数の機能を組み合わせたもので、日常の運転においてドライバーの負担を軽減し、万が一のリスクを少しでも減らすことを目的としています。とくに運転に不慣れな方や、高齢のドライバーにとっては、こうした機能が「安心して運転できるかどうか」を左右する大きな要素となります。

トヨタセーフティセンスには、衝突回避支援型の「プリクラッシュセーフティ(自動ブレーキ)」や「レーンディパーチャーアラート(車線逸脱警告)」、「オートマチックハイビーム」などが含まれています。これらの機能は、ドライバーが気づきにくい状況でもクルマが先に反応し、適切な警告や制御を行ってくれるため、判断が遅れがちな場面での事故防止に役立ちます。

たとえば、前方の車や歩行者に接近しすぎたとき、プリクラッシュセーフティが作動して自動でブレーキをかけることで、衝突を回避、または被害を最小限に抑えることが可能です。また、車線を無意識に逸脱しかけたときにもアラートが鳴るため、高速道路などでの長時間運転時には特に心強い存在となります。こうしたシステムは、常にドライバーの横で補佐をしてくれているような感覚を与えてくれるため、「一人で運転している不安感」を大きく和らげてくれます。

さらに、夜間走行時に便利なのがオートマチックハイビーム機能です。対向車や前方車両の有無を検知し、自動でロービームとハイビームを切り替えることで、前方の視認性を確保しながら周囲への配慮も可能にします。このような機能も、運転に集中しているとつい忘れがちな操作をサポートしてくれるため、安全運転につながっていくのです。

このようなトヨタセーフティセンスの搭載によって、ヤリスはただのコンパクトカーではなく、安全性を高い水準で保ちつつ、運転者の負担を減らしてくれる「頼れる相棒」としての価値を持っています。家族で共有する車や、日々の通勤・送迎に使う車としても安心できる要素がそろっており、「安全性」を重視して車を選ぶ方には強くおすすめできる一台です。

最終的には、すべての安全支援機能があってもドライバーの注意力が基本にはなりますが、万が一のときに守ってくれる仕組みがあるというだけで、運転の心理的な安心感は格段に向上します。ヤリスのように、先進の安全技術を身近に使える車を選ぶことは、日常の運転において確かな安心につながっていくでしょう。

静粛性と快適性のバランス

ヤリスはコンパクトカーでありながら、静粛性と快適性のバランスに優れているという点で多くのユーザーから高評価を得ています。車を選ぶ際、デザインや燃費性能といったスペックに注目されがちですが、実際に毎日の運転を快適に感じられるかどうかは「車内の静けさ」と「乗り心地の質感」が大きく関係してきます。ヤリスはこの2つの要素をバランス良く取り入れているため、通勤や買い物などの短時間の運転はもちろん、長距離移動においても疲れを感じにくい作りになっています。

まず静粛性についてですが、ヤリスのハイブリッドモデルでは、モーター走行時にエンジン音がまったくと言っていいほど聞こえず、まるで電気自動車のような静かさを体感することができます。特に市街地での低速走行時にはモーターだけで駆動する場面が多く、窓を閉めて走っていると、外の騒音や振動もほとんど車内に伝わってきません。また、エンジンが始動した際も、その切り替わりが非常にスムーズで、耳に不快な音が残るような印象も少ないのが特徴です。

一方、快適性の面では、サスペンションのセッティングがやや引き締められているものの、過度に硬すぎるというわけではなく、細かい段差をしっかり吸収してくれるつくりになっています。道路の継ぎ目やマンホールなどを通過しても、車内に伝わる衝撃が抑えられており、路面状況の変化によるストレスが少なくなるよう配慮されています。長時間のドライブでも、シートのクッション性と相まって、腰や背中への負担が軽減されていると感じる方も多いようです。

また、ヤリスは車内空間がコンパクトながらも圧迫感が少なく、ドライバーと乗員の体が自然とリラックスできる設計になっています。視界が広く、開放的な運転姿勢を取りやすい点も、快適性を高める大きな要素の一つです。特に運転席のポジションが高めに設定されているため、前方の視野が確保しやすく、運転中の安心感にもつながります。

このように、ヤリスは「静かな車がいい」「毎日乗るからこそ疲れにくさを重視したい」と考える方にとって、非常に魅力的な一台です。騒音や振動の少なさによって、会話や音楽がより楽しめる車内空間が生まれ、快適性を高める結果につながります。車を単なる移動手段ではなく、リラックスできる空間として活用したいと考える人にとって、ヤリスはその期待にしっかり応えてくれるはずです。

高速道路での安定性はどうか

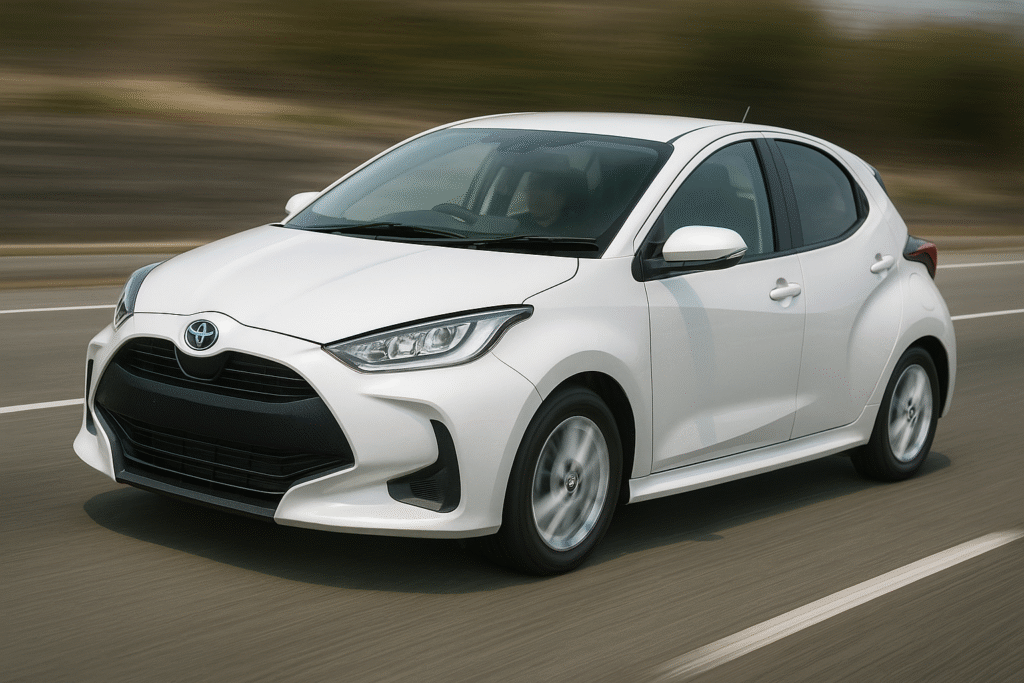

ヤリスはコンパクトカーという分類ながら、高速道路での走行にも対応できる安定感を持っています。ボディサイズが小さい車種の場合、高速走行時に「ふらつきやすいのでは?」と不安に思われることもありますが、ヤリスは設計段階からその点を考慮しており、実際の走行においても安心して運転できる仕上がりになっています。

まず、走行中の直進安定性についてですが、ヤリスは車体構造の剛性がしっかりと確保されており、路面からの振動や風の影響を受けにくいように作られています。とくにハイブリッドモデルは重心がやや低めに設計されており、そのぶん走行中の安定性が増しています。高速道路を長時間走るようなシチュエーションでも、ステアリング操作が過敏に反応しすぎることがなく、車体の揺れも比較的抑えられているため、安心してハンドルを握り続けることができます。

一方で、風の強い日に橋の上や開けた道路を走ると、軽量ボディの影響で横風にやや振られやすくなる傾向も見られます。これはヤリスに限らず、多くのコンパクトカーに共通する特性です。このような状況では、両手でしっかりハンドルを保持し、スピードを控えめにすることで安定感を維持しやすくなります。また、タイヤの空気圧を適正に保つことも、車の安定性に影響を与えるため、定期的なチェックが欠かせません。

走行中の加速感やエンジン音についても、ヤリスは静粛性に優れているため、一定速度を保った走行ではエンジンの存在をほとんど意識せずに済みます。エンジン回転数の上昇がスムーズで、急な合流や追い越し時にもストレスを感じにくいのが特徴です。ただし、アクセルを強く踏み込んだ際の加速力はやや控えめな印象もあるため、早めの判断と余裕を持った運転が求められる場面もあります。

さらに、ヤリスには「レーダークルーズコントロール」が搭載されているグレードもあり、高速道路でのドライバーの負担を軽減してくれます。一定の速度で走行しながら前方の車との車間距離を自動で保つこの機能は、長距離ドライブ時の疲労を軽減する点でも役立ちます。

このように、高速道路におけるヤリスの安定性は、コンパクトカーという枠を超えた安心感を提供してくれます。走行性能、静粛性、安全装備のバランスが取れているため、遠出の機会が多い方でも満足できるポテンシャルを持っていると言えるでしょう。試乗の際は、できれば高速道路やバイパスなどを走ってみて、自分自身の感覚でその安定性を体験してみるのがおすすめです。

ヤリスの乗り心地は硬め?

ヤリスの乗り心地について、最もよく挙げられる印象のひとつが「やや硬め」という点です。実際に運転してみると、路面の凹凸や段差を越える際に、車体に伝わってくる感覚がしっかりしていると感じる方も多いのではないでしょうか。この特徴は、ヤリスのサスペンション設計やボディ構造によるものであり、快適性と走行安定性のバランスを狙った結果とも言えます。

ヤリスの足回りは、街乗りでの軽快さや、高速道路での安定性を意識したセッティングになっており、その影響でクッション性よりもダイレクトな感覚がやや優先されています。たとえば、マンホールの上を通過したり、舗装の荒れた道を走行すると、車内に「コツン」とした反応が伝わってくることがあります。これが「硬い」と感じられる原因であり、人によっては不快に思うこともあるかもしれません。

ただし、硬めの足回りには明確なメリットも存在します。サスペンションが過度に柔らかいと、カーブでのロール(車体の傾き)が大きくなり、ふわふわした不安定な乗り心地になりやすい傾向があります。その点、ヤリスはキビキビとしたハンドリングを維持できるよう設計されており、特にコーナリング時の安定感に優れています。これは、運転の楽しさや安心感にもつながる大切なポイントです。

また、乗り心地の印象は、座る席や体格、乗車人数、さらには空気圧やタイヤの種類によっても変化します。後席では前席よりも衝撃をダイレクトに感じやすいため、後部座席に乗ることが多い人は、クッションを追加したりすることで快適性を高める工夫も考えられます。さらに、走行モードやグレードによってサスペンションの設定が若干異なる場合もあるため、気になる方はグレードごとの試乗で比較してみるのが良いでしょう。

このように、ヤリスの乗り心地は確かに「しっかりめ」と感じられることがありますが、それはスポーティさや操作性を重視した結果のチューニングでもあります。静かで快適な街乗りと、高速域での安定感の両方を求める人にとっては、むしろ魅力と感じられる部分かもしれません。とはいえ、日々の使用環境や自分の好みに合わせて、実際に乗って感じることが何より大切です。車選びの際には、「数字」だけでなく「体感」も重視して判断していきたいところです。

ヤリスの評判と全体的な評価

ヤリスは、トヨタが展開するコンパクトカーとして長年多くのユーザーに選ばれてきた実績があり、国内外問わず高い評価を受けている車種のひとつです。特に日本市場では、街乗りのしやすさや燃費の良さ、安全性能の高さといった要素が評価されており、日常使いに最適な車として幅広い世代から支持されています。その全体的な評判は、「使い勝手が良くて信頼できる車」という印象に集約されます。

まず、ヤリスのポジティブな評判としてよく挙げられるのが、圧倒的な燃費性能と経済性です。ハイブリッドモデルを中心に、実際の使用環境でも安定した燃費を記録しており、通勤や買い物など日常的な移動が多い人にとっては、ランニングコストの低さが非常に魅力的に映ります。さらに、トヨタセーフティセンスをはじめとした先進安全装備が標準搭載されているため、運転初心者や高齢ドライバーにとっても安心感のある車として選ばれる傾向があります。

また、取り回しの良さや小回りの利くサイズ感も、都市部での運転において大きなメリットとされています。狭い道でもスムーズに走れること、駐車がしやすいことなど、日常の運転ストレスを軽減してくれるポイントが多く、コンパクトカーの中でも「ちょうどいい」と感じるバランスの良さが光っています。インテリアの質感や静粛性、乗り心地に関しても、コンパクトカーとしては高水準でまとまっており、価格帯を考慮すれば十分満足できるレベルです。

一方で、ネガティブな意見も少数ながら存在します。特に、「後方の視界が狭い」「Aピラーが太くて死角がある」「乗り心地が硬め」といった指摘は一定数あり、すべての人にとって完璧というわけではありません。また、高速走行時の安定感や加速性能についても、スポーツ走行やパワフルさを求める方には少し物足りなく感じる部分もあるようです。ただし、これらの点はヤリスの用途が「日常の足」として設計されていることを考えれば、過度な期待とならない範囲で調整されているとも言えるでしょう。

さらに、価格面でも「コンパクトカーにしては少し高め」と感じる方もいますが、そのぶん安全装備や燃費、信頼性といった目に見えない価値が価格に含まれていると考えると、コストパフォーマンスは高いと評価されています。

このように、ヤリスは「日常使いにちょうど良い1台」として、安定した評価を得ている車です。派手さや突出した性能ではなく、毎日の運転を快適に、安心してこなせるバランス重視の一台を求める方には特に適しています。実際のユーザーレビューや試乗を通して、自分の用途に合うかどうかを確かめることが、満足のいく選択につながるはずです。

ヤリスを中古車で購入する際のポイント

ヤリスを中古車として購入する際には、いくつかの重要なチェックポイントを意識しておくことで、購入後の満足度を大きく左右することができます。新車と比べて価格が抑えられる点が中古車の魅力ではありますが、事前にしっかりと状態や条件を確認しないと、思わぬトラブルや追加費用が発生する可能性もあります。ここでは、ヤリスを中古で選ぶ際に注意すべき点を整理してご紹介します。

まず最初に確認したいのが、「年式と走行距離」です。ヤリスは耐久性のある車として知られていますが、それでも年数が経過しているものや走行距離が多い車は、部品の消耗や劣化が進んでいる可能性があります。目安としては、年式が5年以内、走行距離が5万キロ以下であれば、状態の良い個体が多い傾向にあります。ただし、走行距離が短くても、メンテナンスが不十分だった車は避けるべきです。

次に注目すべきなのが「グレードと装備内容」です。ヤリスにはさまざまなグレードがあり、安全装備や快適装備の有無によって、同じ年式・走行距離でも価格が大きく異なります。特にトヨタセーフティセンスの有無、バックモニター、スマートキー、LEDライトの装備などは、中古車選びにおいて重視されるポイントです。希望する装備が標準搭載されているグレードかどうかを事前に確認しておくと、購入後の不満を避けることができます。

さらに、ハイブリッドモデルを検討している場合は、「バッテリーの状態」にも注意が必要です。ハイブリッド車では駆動用バッテリーの劣化が進んでいると、燃費性能が落ちたり、修理費用が高額になることがあります。可能であれば、販売店にバッテリー診断の結果を確認するか、保証期間が残っている車を選ぶのが安心です。

また、中古車を選ぶ際には「車両の修復歴」も必ず確認しておきたい項目です。事故歴がある車は、見た目がきれいでもフレームの歪みや足回りへのダメージが残っていることがあり、走行中に違和感を感じることもあります。販売店での説明だけでなく、第三者機関の鑑定書が付いている車両であれば、信頼性はより高くなります。

購入後のトラブルを避けるためには、「保証内容」や「アフターサービスの充実度」も見逃せません。特に個人売買や小規模な中古車店では、保証が付いていないこともあるため、故障が起きたときに自費で修理しなければならない可能性があります。ディーラー系中古車販売店では、一定期間の保証が付いている場合が多く、初めて中古車を購入する方にも安心です。

このように、ヤリスを中古車で購入する際は、価格だけにとらわれず、車両の状態・装備・保証の有無などを総合的にチェックすることが大切です。信頼できる販売店を選び、できれば現車確認や試乗をして、自分の目と感覚で納得できる車を選ぶことが、満足のいく中古車選びにつながります。ヤリスはもともとの車両品質が高いだけに、ポイントを押さえて選べば、長く安心して乗れる一台になるはずです。

ヤリスの運転しやすさと注意点を総まとめ

- ヤリスはコンパクトで小回りが利き、街乗りや駐車がしやすい車種として評価されている

- ハイブリッドモデルは燃費性能が高く、維持費を抑えたいユーザーに適している

- トヨタセーフティセンスをはじめとした先進安全機能により、日常の運転に安心感がある

- 高速道路での安定性も一定の評価があり、長距離移動にも対応できる設計

- 一方で、Aピラーの死角や後方視界の悪さなど、視界に関する不安が挙げられる

- ハンドルやブレーキの操作感が独特で、最初は慣れが必要になる場合がある

- サスペンションはやや硬めで、路面の凹凸を感じやすいが、走行安定性を重視した設定

- シートの座面や車内空間に関しては体格によって快適性に差が出る可能性がある

- 中古車で購入する場合は、年式・走行距離・装備・保証内容などを総合的に確認することが大切

このように、ヤリスには多くのメリットがある一方で、車体構造や装備面での注意点も存在します。購入前に自分の使用環境やライフスタイルに合っているかをよく考え、実車での試乗や確認を通じて納得のいく選択をすることが大切です。中古車を検討している場合でも、ポイントを押さえれば安心して選べる1台となるでしょう。

コメント