この記事はプロモーションを含みます

ハイエースは商用車としてもファミリーカーとしても、また、趣味の車としても、多くの人に支持されている人気車種ですが、検索で目立つのが「ハイエース30万キロ問題」という言葉です。走行距離が30万キロに達したときにどのような不具合や交換部品が必要になるのか、寿命はどこまで延ばせるのか、気になる方は少なくないのではないでしょうか。

実際にハイエース30万キロ車検での注意点や、ハイエース30万キロ交換部品の目安、さらにハイエースディーゼル20万キロとの違いを理解しておくことは、今後の維持管理に直結します。

また、中古市場ではハイエース中古車30万キロ相場がどのように推移しているか、リセールバリューにどんな影響を与えるかも重要なポイントです。

そして、ハイエースでイーゼル50万キロを目指せるのか、ハイエース定期交換部品をどのように管理すれば長寿命化できるのかという疑問も多く寄せられています。

本記事では、こうした多角的な視点からハイエース30万キロ問題の実態を整理し、安心して長く乗り続けるためのヒントをお届けします。

この記事のポイント4つです。

- ハイエース30万キロ車検で注意すべき点を理解できる

- ハイエース30万キロ交換部品の目安を把握できる

- ハイエース中古車30万キロ相場やリセール価値を知れる

- ハイエースを長寿命化して50万キロ走行を目指せる理由がわかる

ハイエース30万キロ問題の実態と寿命

ハイエース30万キロ車検での注意点

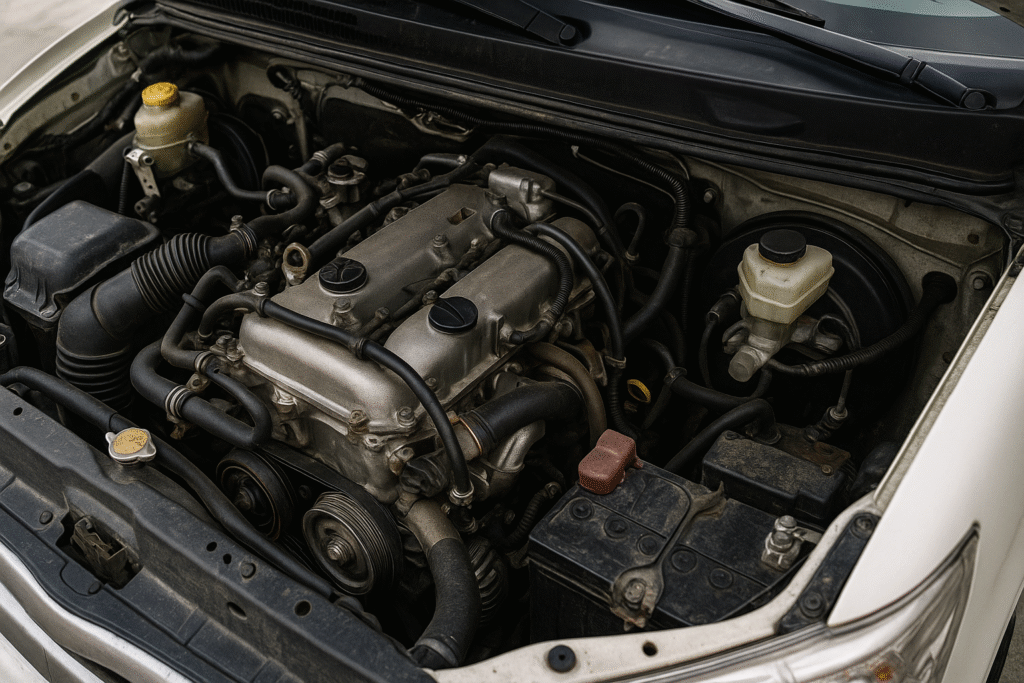

ハイエースが30万キロを走破した時点で迎える車検は、通常の車検と基本的な流れは変わりません。しかしながら走行距離の大きさが示すように、部品や消耗品の劣化は避けられないため、チェックすべきポイントがより多くなります。特に、エンジンの始動系や燃料系は、長距離使用による摩耗や詰まりが進みやすいため、入念な確認が必要です。

そしてもう一つは、足回りの状態です。ブッシュやショックアブソーバーといった部品は見た目だけでは判断できないことも多く、プロの目で点検することが求められます。加えて、30万キロを迎えるとタイミングベルトの交換時期が3回目に差し掛かる場合が多く、関連するウォーターポンプなども同時交換を検討した方が効率的です。

車検は単なる通過点ではなく、次の数万キロを安全に走るための準備期間とも言えるため、整備士と相談しながら必要な処置を施すことが重要になります。

ハイエース30万キロ交換部品の目安

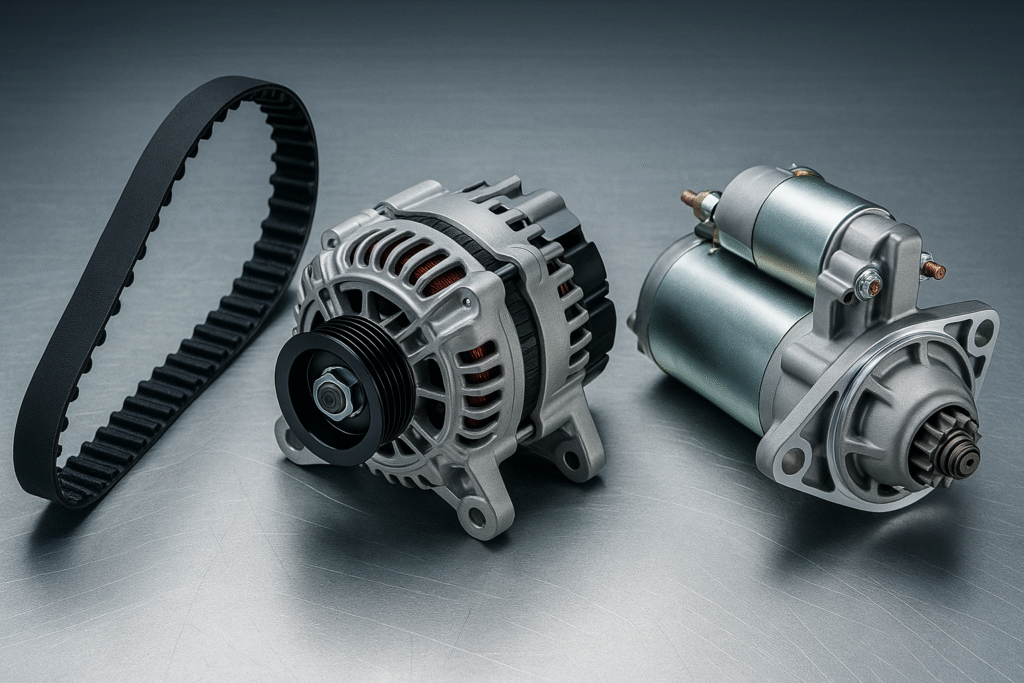

走行距離が30万キロに達すると、多くの部品が寿命を迎え始めます。代表的なものとしては、タイミングベルト、オルタネーター、セルモーターが挙げられます。これらはエンジンの心臓部に近い役割を持つため、不具合が出ると車が動かなくなる可能性が高いのです。

さらに、補機ベルトやラジエーターホースなどのゴム類も劣化が進むため、定期交換が欠かせません。また、燃料噴射系の部品やDPF(ディーゼル微粒子フィルター)などは使い方によっては長持ちしますが、経年と走行によって交換や清掃が必要になる場合もあります。これらの交換は一度に行うと大きな出費となることもありますが、計画的に進めれば無理なく維持することができます。走行距離に見合った部品交換を行うことで、車全体の信頼性を高めることにつながります。

ハイエースディーゼル20万キロとの違い

ディーゼル仕様のハイエースは20万キロを超えてもまだ余力を残すと言われていますが、30万キロを突破した個体と比較すると、メンテナンスに求められる水準が大きく異なります。20万キロの時点では、まだ主要な部品が初回交換後も安定して動いているケースが多いのに対して、30万キロでは二度目や三度目の交換サイクルに入ってくることが特徴です。

例えばタイミングベルトや燃料系統のチェック頻度は増し、オイル消費や圧縮の低下といったエンジン内部の変化も現れやすくなります。

また、20万キロではまだ足回りの部品がある程度機能を保っている場合が多いのに対し、30万キロではブッシュやベアリングのガタつきが表面化しやすいです。この違いを理解しておくことで、将来の維持費を見越した計画を立てやすくなり、安心して乗り続けるための基盤を築くことができます。

ハイエース定期交換部品と長寿命化の秘訣

長距離を走るハイエースを維持するためには、定期交換部品の管理が欠かせません。エンジンオイルやオイルフィルター、エアフィルター、ブレーキフルードなどは定められたスパンで必ず交換する必要があります。

特に、オイル管理は寿命を大きく左右する要素であり、適切な粘度のオイルを使い、走行状況に応じた交換サイクルを守ることが大切です。そしてもう一つは冷却系統の維持です。ラジエーター液やウォーターポンプを含む冷却関連の部品は、放置するとオーバーヒートの原因となり、エンジン寿命を縮める結果につながります。

また、消耗品の交換だけでなく、日常的な点検を習慣化することも効果的です。ちょっとした異音や違和感を早期に察知すれば、大きな故障を未然に防ぐことができます。これらを意識的に行うことで、30万キロを超えてもなお快調に走り続けることが可能になります。

ハイエースでイーゼル50万キロは可能か

50万キロという距離は一般的な乗用車では想像しにくい数値ですが、ハイエースであれば現実的に達成している事例も存在します。

その理由の一つは、エンジンや駆動系の設計が商用車としての耐久性を前提に作られているためです。もちろん、無整備でその距離を走れるわけではなく、定期的なオーバーホールや主要部品の交換を経て成り立っています。

例えば燃料噴射系やターボチャージャーは途中でメンテナンスを行わなければ性能低下が避けられず、足回りや電装系も同様に一定の時期でリフレッシュが必要です。ここで大事なのは、メンテナンスを単なる修理と考えるのではなく、走行距離に応じた「投資」と捉えることです。

適切なタイミングで部品を交換し、消耗品を先回りして整備していけば、ハイエースは50万キロという距離を現実的な目標にすることができます。

ハイエース30万キロ問題と中古車相場の現実

ハイエース中古車30万キロ相場の動向

中古市場において、ハイエースの30万キロ走行車は一般的な乗用車と比べると価格の落ち方が緩やかです。これは需要が継続的に高いためであり、特に法人ユーザーや個人事業主にとっては、仕事の道具としての信頼性が何より重視されるからです。

もちろん走行距離が伸びれば相場は下がりますが、30万キロに達した車両でも整備履歴がしっかり残っていれば、まだ価値を保ち続ける傾向にあります。特にディーゼル仕様は耐久性が評価され、国内だけでなく海外需要も見込めるため、他の車種の30万キロ中古車とは一線を画しています。

こうした背景から、購入を検討する際には「走行距離」だけで判断するのではなく、メンテナンス記録や使用環境を確認することが重要だと言えます。

*ハイエース30万キロ中古車は、整備履歴や使用環境さえ良ければ、依然として高い価値を

保つケースが多いのが特徴です。

購入を検討する際は、複数の車両を比較しながら状態をしっかり見極めることが大切です。

全国の在庫をまとめて検索できるガリバー中古車在庫検索ページで、条件に合うハイエースが

あるか確認してみてください。

中古車はどれも一点もの。理想の一台を見つけてください。

高走行ハイエースが東南アジアで人気の理由

30万キロを超えたハイエースが海外で再び活躍するのは珍しいことではありません。特に東南アジア地域では、耐久性のある商用車の需要が非常に高く、日本で役目を終えた車が第二の人生を送っています。

現地では部品供給網が整っていることや、整備技術が比較的安価で受けられる環境があるため、高走行車でも使い続けられるのです。そしてもう一つは、道路事情や使い方に合っている点です。人や物を効率よく運ぶ必要がある地域において、広い荷室と頑丈な構造を持つハイエースは理想的な存在となっています。

これには経済性も関わっており、日本から輸入される車両はコストパフォーマンスが高いと評価されるのです。その結果として、30万キロを超えるハイエースであっても現地市場では高い人気を維持しています。

30万キロ走行車のリセールバリュー

一般的な車であれば30万キロに達すると市場価値はほとんど残らないケースが多いですが、ハイエースの場合は事情が異なります。国内での再販価格は低くなるものの、輸出ルートを経由することで一定のリセールバリューが確保できるのです。

特にメンテナンス状態が良好で、エンジンや駆動系に大きな不具合が見られない車両は高く評価されやすくなります。

さらに、車体の状態が綺麗であればその分評価も上乗せされます。逆に、修復歴や整備不足がある場合は値下がりが顕著になるため、売却を考える際には整備記録や交換部品の履歴を明確にしておくことが大切です。こうした背景を理解すれば、走行距離が多い車でも上手に売却できる可能性が広がります。

*ハイエースのように海外需要もある車種は、「走行距離が多い🟰安い」とは限りません。

実際には、整備状況や外装の状態、交換部品履歴などによって査定額が大きく変わるため

まずは、現車がどれほど評価されるのかを知ることが重要です。

ガリバーの中古車査定サービスでは、無料で現在の買取額をチェックでき、売却時期の

判断材料として非常に便利です。

リセールバリューを確認したい方は、こちらから査定してみてください。

オルタネーターやセルモーターの交換時期

ハイエースを長距離使用していると、電装系の部品にも注意を払う必要があります。その代表例がオルタネーターとセルモーターです。

オルタネーターはバッテリーへの充電を担い、セルモーターはエンジン始動に欠かせない役割を果たします。これらの部品は走行距離が増えるにつれて摩耗が進み、特に30万キロを迎える頃には交換を検討すべきタイミングに入ります。ブラシの残量が少なくなっていたり、異音が発生した場合は早めの点検が必要です。

また、これらの部品は突然の故障によって車が動かなくなるリスクが高いため、予防整備として事前に交換することが推奨されます。計画的に交換を行うことで、長距離走行時の安心感を確保できるのです。

ハイエース30万キロでも元気な事例

実際には30万キロを超えても、ハイエースがまだ元気に走り続けている例は数多く存在します。中には一日100キロ以上を日常的に走行しながらも、エンジンや排気系に大きなトラブルを経験していない車両も見られます。

これは定期的なオイル交換や燃焼状態の良好さが影響しており、DPFの交換すら不要だったというケースもあるほどです。こうした事例は、ハイエースが持つ設計上の頑丈さを裏付けるものとなっています。

さらに、長く大切に扱われた車両は内外装の状態も良好であり、年式が古くても実用車としての価値を維持しています。

つまり、30万キロという数字だけで寿命を判断するのは早計であり、整備の質と使用状況次第でまだまだ活躍できる可能性を秘めているのです。

ハイエース30万キロ問題の総括まとめ

30万キロ超えのハイエースは、

「まだ乗るか」「買い替えるか」「売るならいつか」で判断が分かれやすい車種です。

「売るならいつか」で迷う場合は、走行距離の節目(10万・15万・20万km)を基準に考えると判断しやすいです。

▶︎車は何キロで売るべき?10万・15万・20万キロの判断基準

さらに、車を買う・売る前に後悔しないための考え方もまとめました。

関連記事:30プリウス20万キロを超えて乗るための実践知識

ヴィッツは30万キロ走れる?実際の故障例・寿命・注意点を徹底解説

コメント