車の見た目を大きく左右するヘッドライトは、年数が経つにつれて「黄ばみ」が気になるパーツのひとつです。とくに検索で「ヘッドライト黄ばまない車種」と調べている方の多くは、できるだけ長く美しい状態を保ちたい、あるいは中古車購入時に劣化しにくいモデルを選びたいと考えているのではないでしょうか。

本記事では、ヘッドライトの黄ばみ防止に効果的な対策や、ヘッドライトの素材の違いによる耐久性、紫外線劣化への備えとして注目されるヘッドライトコーティングやプロテクションフィルムの情報を詳しく解説します。また、ガレージ保管と屋外保管による劣化の進み方の違いや、スバル・マツダ・ホンダなど国産車メーカーごとの傾向、中古車選びで注目すべきポイントについても触れていきます。

ヘッドライト黄ばみ対策に関心のある方や、車選びで後悔したくない方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント4つです。

- 黄ばみにくいヘッドライトの素材や構造の特徴

- 紫外線対策や保管環境による劣化の違い

- 国産車メーカーごとの黄ばみやすさの傾向

- 効果的な黄ばみ防止・対策方法の選び方

ヘッドライト黄ばまない車種の特徴と選び方

ポリカーボネートとガラス素材の違い

現在販売されている多くの車に使われているヘッドライトの素材には、大きく分けて「ポリカーボネート」と「ガラス」の2種類があります。それぞれに異なる特性があり、見た目や耐久性、メンテナンスの手間にまで影響を与えるため、違いを理解しておくことは車選びにも役立ちます。

まず、ポリカーボネートはプラスチックの一種で、軽量で割れにくいという特長があります。この素材は衝撃に強く、万が一の事故時にも飛散しにくいため、安全面を考慮して多くの現行車に採用されています。しかし、ポリカーボネートは紫外線に弱く、表面が劣化しやすいという弱点があります。このため、何も対策を施さなければ数年で黄ばみや白ボケが発生することがあります。これは表面のハードコート層が紫外線や熱、雨風などの影響で劣化し、透明度が失われてしまうからです。

一方、ガラス素材のヘッドライトは紫外線による劣化に強く、長期間にわたって透明度を保ちやすいというメリットがあります。そのため、黄ばみの問題はほとんど発生しません。古い車や一部の高級車で今も採用されていることがありますが、重量があるうえ、割れやすく飛散しやすいため、衝突時の安全性や製造コストの観点から現在ではあまり使われなくなっています。

このように、ポリカーボネートは割れにくく加工もしやすいことから現代の車に広く採用されていますが、そのままでは経年劣化によって黄ばみが発生しやすくなります。したがって、黄ばみを予防するためには、紫外線カット効果のあるプロテクションフィルムを貼ったり、定期的なコーティングによる保護が推奨されています。ガラスに比べて定期的な手入れが必要になるという点で、素材選びが見た目の維持やメンテナンスのしやすさに大きく関係してくるのです。

こうした違いを知っておくことで、新車購入時や中古車選びの際に後悔しない判断ができるようになります。また、素材に応じた適切なケアを行うことで、愛車の見た目を長く美しく保つことにもつながります。

紫外線対策の有無と耐久性の違い

車のヘッドライトが黄ばんでしまう最大の原因は、紫外線による素材の劣化です。とくに近年の車に多く使用されているポリカーボネート製のヘッドライトカバーは、軽くて割れにくいというメリットがある一方で、紫外線に弱く、放っておくと透明感が失われていきます。このような素材に対して、紫外線対策が施されているかどうかで、ヘッドライトの寿命や見た目の維持期間に大きな差が生じます。

新車時点では、多くの車にクリア塗装(ハードコート)という保護層が表面に施工されています。これは紫外線をある程度カットしてくれるもので、素材自体がすぐに黄ばんでしまうのを防ぐ役割を果たしています。ただし、この塗装は永久的に機能するものではありません。数年経つと徐々にその効果が弱まり、紫外線が直接ポリカーボネートに届くようになります。そうなると、一気に黄ばみや白ボケが進行しやすくなるのです。

ここで重要になるのが、車種ごとの紫外線対策の差です。たとえば、一部のメーカーでは紫外線をカットする性能を高めた専用コーティングを使用していたり、UV対策技術を強化している場合があります。そういった車は同じ屋外環境であっても、黄ばみにくく、長くクリアな状態を保ちやすくなります。

また、紫外線対策の有無が耐久性にも直結します。紫外線によってヘッドライトが黄ばんでしまうと、見た目だけでなく、夜間の視認性にも悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、劣化が進行するとヘッドライト全体の交換が必要になることもあるため、経済的にも負担が大きくなってしまいます。

こうした点をふまえると、車を選ぶ際には紫外線対策がしっかりとされているかどうかも確認すべきポイントのひとつになります。また、すでに車を所有している場合でも、定期的なコーティングやフィルム施工といった対策をすることで、黄ばみを遅らせることが可能です。

車の外観を美しく保つことや、安全性を高めるうえでも、紫外線対策の有無とその耐久性は非常に重要な要素です。特に屋外駐車が多い方や長く同じ車に乗りたい方にとっては、最初から紫外線対策がしっかりされている車種を選ぶことが、長い目で見たメンテナンスコストの削減にもつながるでしょう。

トヨタ車の黄ばみ報告が多い理由

多くのユーザーから「トヨタ車はヘッドライトが黄ばみやすい」という声が上がる背景には、いくつかの要因が重なっています。特に、2010年代以降に販売された一部のトヨタ車では、年数の経過とともにヘッドライトの透明度が著しく低下しているという報告が目立つようになりました。

まず一つ目の要因は、採用されている素材とその保護処理の仕様です。トヨタ車に限ったことではありませんが、ほとんどの現行車はポリカーボネート製のヘッドライトを採用しています。これは軽量で割れにくいというメリットがある一方、紫外線に弱いという特性も併せ持っています。ヘッドライトの黄ばみを防ぐためには、このポリカーボネート表面に施された「ハードコート」がしっかりと機能していることが前提となりますが、車種やロットによってはこのコートの耐久性に差があるという指摘もあります。

加えて、トヨタ車は比較的多くの台数が販売されており、街中で見かける機会が他メーカーよりも圧倒的に多いという事情も見逃せません。単純に流通台数が多ければ、それだけ使用環境や保管状態にバラつきが生まれ、黄ばみが発生しやすい個体の数も増えることになります。このように、報告件数の多さが目立ってしまうのは、人気メーカーならではの現象とも言えるかもしれません。

また、使用環境の影響も考慮すべきです。特に都市部や沿岸部で使用される車は、日差しや塩分、排気ガスなどの影響を受けやすく、ヘッドライトの劣化が早まる傾向があります。トヨタ車のユーザー層は幅広く、屋外駐車が基本のユーザーも少なくありません。その結果、紫外線を浴び続ける時間が長くなり、黄ばみの進行が早まってしまうケースが多くなるのです。

もう一つ見逃せない点は、車両設計におけるデザインの違いです。トヨタの一部車種では、ヘッドライトのレンズ面が大きく傾斜しているデザインを採用していることがあり、このような形状は日光を正面から受けやすいため、紫外線の影響を強く受けてしまうことがあります。このような構造的な違いも、他メーカーと比較して黄ばみやすいと感じる原因の一つとなっている可能性があります。

こうして見てみると、トヨタ車の黄ばみ報告が多く見られるのは、単に素材の問題に限らず、台数の多さ、使用環境、設計上の特徴など、複数の要因が複雑に絡み合っていることがわかります。ヘッドライトの劣化が気になる方は、車種だけでなく、保管方法や日常的なメンテナンスにも意識を向けることが重要です。

新車購入時に確認したい点

新車を購入する際には、走行性能や燃費、安全装備といったポイントに目が向きがちですが、見落とされやすいのがヘッドライトの素材や紫外線対策といった「外観の耐久性」に関する部分です。特にヘッドライトは車の顔ともいえるパーツであり、その透明感や美しさが保たれているかどうかで、全体の印象が大きく変わってしまいます。このため、新車購入時には事前にいくつかの確認項目を押さえておくことが重要です。

まず確認したいのが、ヘッドライトの素材です。現在のほとんどの国産車はポリカーボネート製を採用していますが、車種やグレードによっては素材の品質や厚み、耐久性に差があります。カタログやメーカーの公式情報では詳しく記載されていないことも多いため、営業担当者に直接聞いてみるのが確実です。「この車種のヘッドライトはどのような素材が使われていますか?」というシンプルな質問でも、相手の対応から信頼度や情報の質を見極めることができます。

次に重要なのが、紫外線に対するコーティングの有無とその耐久年数です。メーカーによっては、ヘッドライト表面にUVカット機能付きのハードコートを標準装備していることがあります。一方で、そうしたコーティングが簡易的なもので、数年で効果が薄れてしまうケースもあります。その場合は、納車時にディーラーオプションとしてプロテクションフィルムやコーティング剤の施工を依頼できるかを検討しましょう。

また、車両のデザインにも注目すべき点があります。ヘッドライトが大きく、前方に突出しているデザインの車種は、紫外線を浴びやすく、風雨にさらされる面積も広くなるため、黄ばみやすい傾向があります。可能であれば、同じ車種で数年落ちの中古車を観察し、劣化の度合いを比較することで、実際の耐久性のヒントを得ることもできます。

さらに、日常的な保管環境も購入時に想定しておくべきです。屋外駐車が前提であれば、ヘッドライトへの紫外線対策はより重要になります。メーカーや販売店によっては、購入と同時にボディと合わせたヘッドライトのUV対策プランを提案してくれることもあるため、そういったサービスの有無も確認しておくとよいでしょう。

このように、新車購入時には見た目やカタログスペックだけで判断するのではなく、長期的な外観維持やコストにも配慮して、ヘッドライトの素材や紫外線対策がどのように施されているのかを確認しておくことが大切です。そうすることで、数年後も美しい状態の車に乗り続けることができ、愛車としての満足度も長く保てるはずです。

ガレージ保管と屋外保管の影響

車の保管方法は、外装の劣化スピードに大きく関わってきます。特にヘッドライトの黄ばみに関しては、ガレージ保管か屋外保管かによって、見た目の変化が数年単位で大きく差が出ることがあります。これは、紫外線や雨風、砂ぼこりといった外的要因に、車がどれだけ直接さらされているかが大きなポイントになるからです。

まず、ガレージ保管の場合は屋根と壁に囲まれているため、紫外線を浴びる時間が圧倒的に少なくなります。この紫外線はヘッドライトを構成するポリカーボネート素材にとっては大敵であり、時間の経過とともに素材表面を分解し、黄ばみやくすみを引き起こします。ガレージに入れておくことで、こうした光のダメージを最小限に抑えることができるため、結果としてヘッドライトの透明感が長持ちしやすくなります。

それに加えて、ガレージ内は比較的温度や湿度が安定しやすい環境でもあります。急激な気温差や結露による水滴の影響も少なくなるため、ヘッドライト表面の劣化が進みにくく、結果として長期間にわたってクリアな状態を維持できるのです。

一方で、屋外保管の場合は、常に太陽光や雨、風、排気ガス、花粉、黄砂などにさらされることになります。こうした自然環境は、想像以上に車の外装パーツへ負担をかけています。特に日中、直射日光が当たる時間が長ければ長いほど、紫外線によるダメージは蓄積されていきます。また、ヘッドライトの表面に付着した汚れや油分が熱によって焼き付きやすくなるため、洗車だけでは落としきれない汚れが残りやすくなることもあります。

さらに、屋外保管では風によって飛ばされてくる砂や細かいゴミなどがヘッドライトに当たり続け、表面を微細に傷つけることも避けられません。これが積み重なることで、光の屈折が生じ、ヘッドライト全体が白っぽくくすんで見えるようになります。このような状態になると、見た目の印象が悪くなるだけでなく、夜間のライトの照射性能にも影響を及ぼす恐れがあります。

このように、ガレージ保管と屋外保管では、ヘッドライトの劣化スピードに大きな違いが生まれます。もちろん、すべての人がガレージを用意できるわけではありませんが、屋外保管を選ぶ場合でも、できるだけ直射日光を避ける場所を選んだり、車体カバーを利用したりすることで、劣化の進行をある程度は抑えることが可能です。

車を長く美しい状態で保ちたいと考えるなら、日々の保管環境を見直すことは非常に価値のある取り組みです。ヘッドライトの黄ばみを防ぐという点でも、保管方法は無視できない大切な要素のひとつです。

中古車選びにも役立つヘッドライト黄ばまない車種

現行車で黄ばみが少ないメーカー

現在販売されている国産車のなかでも、ヘッドライトの黄ばみが目立ちにくいメーカーはいくつか存在します。これは単に素材の違いだけでなく、紫外線対策への取り組みや、コーティング技術の精度などが影響しています。実際に街中で走っている車を見比べても、年式が近いにもかかわらずヘッドライトの状態に差があることがあります。そのような観点から、黄ばみにくいと評価されているメーカーには一定の共通点が見られます。

まず注目されているのがスバルです。スバル車は走行性能だけでなく、ボディやパーツの耐候性にも力を入れているメーカーとして知られています。スバルの一部モデルでは、ヘッドライトに高品質なハードコートが施されており、紫外線による劣化に強い傾向が見られます。また、ユーザーの口コミや中古車市場での外観チェックにおいても、5年程度使用された車両でも黄ばみが少ないという声が目立っています。

次に挙げられるのがマツダです。マツダは近年、デザイン性に非常に力を入れており、その美しさを保つためのコーティング技術も進化しています。とくに「匠塗(たくみぬり)」と呼ばれる塗装技術で有名ですが、それに加えて樹脂部品への保護対策も強化されています。現行のマツダ車では、ヘッドライトの透明感が長く保たれているという印象を受ける方も多く、実際の耐久性にも反映されています。

ホンダも比較的黄ばみにくい車を多くラインナップしているメーカーのひとつです。特に近年のモデルでは、外装の樹脂部品に対してより高い紫外線防止処理が行われており、以前よりも長くクリアな状態を維持しやすくなっています。ホンダの設計思想には、「長く使われる製品であるための品質保持」が含まれており、耐久性を重視したパーツづくりが全体に反映されています。

一方で、トヨタや日産といった大量生産型のメーカーでは、モデルやグレードによって品質にばらつきが見られることがあります。そのため、同じメーカー内でも車種ごとに差がある点には注意が必要です。トヨタ車でも、高級ラインであるクラウンやアルファードなどでは、比較的高品質なヘッドライト素材が採用されている傾向がありますが、普及型モデルでは黄ばみの報告が多いケースもあります。

このように、現行車で黄ばみが少ないとされるメーカーは、外観の美しさだけでなく、長期的な耐候性を重視した設計をしているという特徴があります。車選びの際には、デザインや価格だけでなく、こうした細かな部分にも注目してみることで、より満足度の高い一台に出会える可能性が広がるでしょう。特に長く乗るつもりで車を購入する場合は、黄ばみにくさという観点も選定基準に加えておく価値があります。

スバル車は黄ばみが少ない傾向あり

スバル車に関しては、他の国産メーカーと比較してヘッドライトの黄ばみが少ないという印象を持つユーザーが多くいます。この傾向には、スバル独自の品質管理と車体設計に対する考え方が反映されているといえるでしょう。特に近年のスバル車では、細部の素材選定においても耐久性を重視したアプローチが見られます。

スバルが採用しているヘッドライトには、高品質なポリカーボネートとその表面を保護するしっかりとしたハードコートが組み合わされています。多くのモデルで、紫外線によるダメージを軽減するためのUVカット処理が施されており、このコーティングが長持ちすることから、ヘッドライトの透明感を維持しやすくなっています。使用環境によって多少の差はありますが、5〜7年経過した車両でも黄ばみが軽度にとどまっているケースが多く報告されています。

また、スバルの車はアウトドア志向のユーザーに人気があり、悪天候や日差しの強い地域での使用も想定した設計がなされていることが多いです。たとえば、SUVやクロスオーバータイプの車種では、過酷な環境下でも外装パーツが劣化しにくいよう配慮されており、その影響はヘッドライトの耐久性にも現れています。このような実用性を重視したモノづくりの姿勢が、結果として黄ばみにくさにもつながっていると考えられます。

さらに、中古車市場においても、スバル車の外観劣化が比較的少ないことは購入者の判断材料になっています。実際に5年落ち、10万キロを超える走行距離のモデルでも、ヘッドライトが大きく黄ばんでいない個体が多く見受けられます。これは購入後のメンテナンスコストや再塗装の手間を減らす点でも大きなメリットとなるでしょう。

このように、スバル車は構造的にも素材的にも、黄ばみにくい特性を持っています。もちろん、すべての車がまったく黄ばまないわけではありませんが、他社と比べた際の黄ばみの進行具合に違いが見られるのは事実です。日常的に屋外駐車をしている方や、長く同じ車を乗り続けたいと考えている方にとっては、こうした特性を備えたスバル車は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

マツダの対策技術とユーザー評価

マツダは近年、車両全体のデザイン性と品質保持に強いこだわりを持っており、その姿勢はヘッドライトの耐久性や黄ばみ対策にも表れています。特に「魂動(こどう)」デザインと呼ばれる一貫したスタイルを採用して以降、車の美観を長期間保つための技術的配慮が強化されています。こうした背景から、マツダ車のヘッドライトが黄ばみにくいと感じるユーザーが増えているのも納得できる流れといえるでしょう。

マツダの対策技術として注目すべき点は、まずヘッドライト表面に施されているUVカットコートの耐久性です。他メーカーと比較しても、このコーティングの持続力が高く、紫外線の影響を受けにくい構造になっていると考えられます。また、マツダは製造過程での素材選定にも慎重であり、透明度と耐候性のバランスを重視した高品質なポリカーボネートを使用しているという点も見逃せません。結果的に、見た目の劣化が進みにくく、長期間にわたって新車に近いクリアな外観を維持しやすくなっています。

さらに、マツダの車両デザインは空気抵抗や紫外線の入り方に配慮された造形になっていることが多く、ヘッドライト自体が直射日光を浴びにくい角度に設計されているケースもあります。このような工夫が黄ばみ防止に一定の効果を発揮しており、特に都市部での利用や長距離通勤といった条件下でも、その耐久性が実感されやすくなっています。

実際にマツダ車を所有しているユーザーからも、「5年経ってもヘッドライトの劣化が少ない」「洗車だけで透明感が保てている」といった評価が見られ、口コミや中古車のレビューでも良好な印象が共有されています。加えて、マツダディーラーでは、ヘッドライトコーティングや保護フィルムの施工オプションも積極的に案内されており、購入時から黄ばみ対策を意識できる環境が整っている点も安心材料といえるでしょう。

このように、マツダのヘッドライトに対する技術的な取り組みと、それを裏付けるユーザーからの高評価は、車を美しく長持ちさせたいと考える方にとって非常に魅力的な要素です。見た目の劣化を気にすることなく、長く愛車を楽しみたい方には、マツダ車の選択は一つの有力な選択肢になるかもしれません。

ホンダ車の耐久性と傾向

ホンダの車は、一般的に「メカに強い」「走りに安定感がある」といった印象を持たれることが多いですが、実は外装パーツの耐久性にも一定の評価があります。とくにヘッドライトの黄ばみに関しては、モデルや使用年数にもよるものの、他社と比較して目立ちにくい傾向があると感じているユーザーが少なくありません。このような傾向の背景には、ホンダが持つ製品開発の姿勢や設計ポリシーが深く関係しています。

ホンダ車のヘッドライトに使用されているポリカーボネート素材は、透明度が高く、かつ耐衝撃性に優れたものが多く採用されています。さらに、これらの表面にはハードコートが施され、紫外線による劣化を抑える処理が標準で行われています。ただし、このハードコートの性能は年式によって差があり、古いモデルではやや劣化しやすいと感じる声もありますが、2015年以降に登場したモデルでは、改良されたコーティングが使用されており、黄ばみにくさが明確に向上しています。

ホンダの設計思想のなかには、実用性とデザイン性の両立が強く意識されています。たとえば、ヘッドライトの形状もただ見た目のためだけでなく、風の流れや紫外線の当たり方まで計算されていることがあり、日光の影響を抑える工夫がデザインに織り込まれています。そうした点が、素材の質と合わせて黄ばみの進行を抑える結果につながっていると考えられます。

また、ホンダ車のオーナー層は、自動車に対するメンテナンス意識が高い傾向にあり、こまめな洗車やワックス、簡易コーティングを行っている人も少なくありません。これも実際の黄ばみの進行を遅らせている一因となっています。中には、納車直後にヘッドライト専用の保護フィルムを施工しているユーザーもおり、そのような予防意識が車の見た目を良好に保つ手助けになっています。

中古市場においても、ホンダ車は比較的黄ばみが目立ちにくい車種が多く、5年落ち程度の車両でもヘッドライトがきれいな状態を維持している例がよく見られます。特にフィット、ヴェゼル、ステップワゴンといった人気モデルでは、外観の状態が価格に与える影響も大きく、透明感を保てているかどうかが査定額にも関係してくる可能性があります。

このように、ホンダ車はヘッドライトの耐久性においても安定感があり、素材やコーティング技術、さらには設計思想が一体となって「黄ばみにくい」車づくりを支えています。長く乗ることを前提に車を選ぶ際、ホンダの車種は十分検討に値する選択肢といえるでしょう。

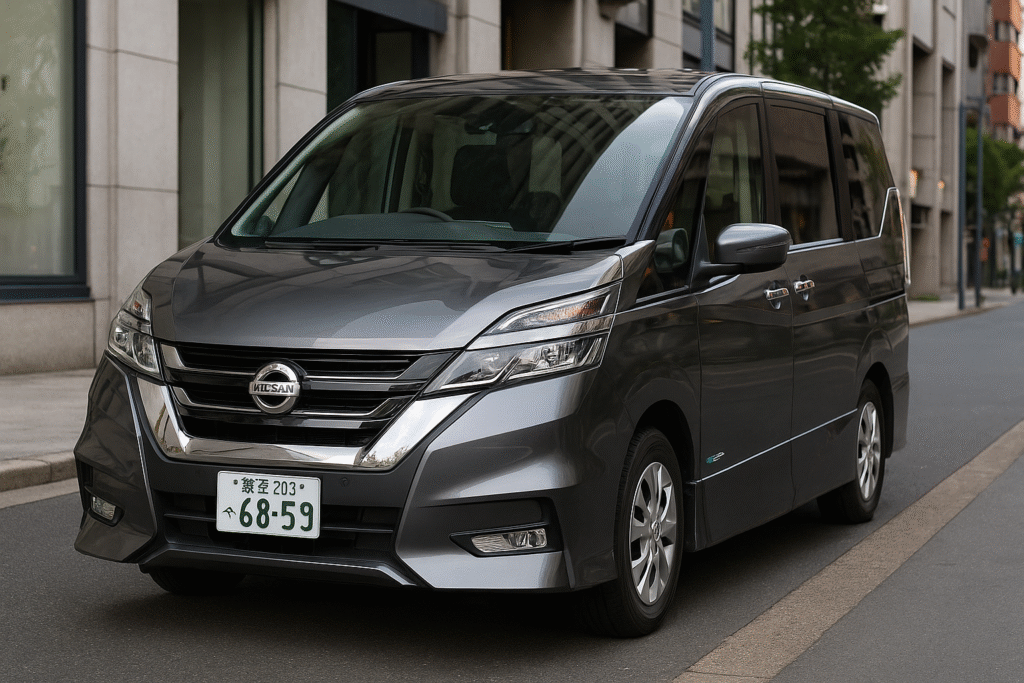

日産車の傾向とコーティング事情

日産車におけるヘッドライトの黄ばみ対策は、モデルによって評価が分かれる部分もありますが、全体的には一定の対策が施されていることがわかります。特に直近の車種では、外観維持を重視した設計が増えており、ヘッドライトのコーティングや素材にも改良が加えられています。ただし、車種やグレード、保管状況によっては黄ばみが見られるケースもあるため、傾向を把握しておくことが大切です。

まず日産車の多くでは、ヘッドライトにポリカーボネート素材が使用されており、その表面にはUVカットを目的としたハードコートが標準で施されています。ただし、このハードコートの質や厚みには車種ごとに差があり、例えばセレナやノートといった量販モデルでは、紫外線の影響を受けやすいという報告も一定数見受けられます。反対に、スカイラインやエクストレイルなど、比較的価格帯が高めの車種では、より耐久性のあるコーティングが採用されている傾向があります。

また、日産の最近のデザインには、ヘッドライトがシャープに切り立った形状のものが多く見られます。このようなスタイリッシュなデザインは見栄えに優れる一方で、角度によっては直射日光を受けやすく、日差しが強い地域では黄ばみの進行が早まる可能性があります。そのため、車両デザインの観点からも紫外線対策を意識しておく必要があります。

日産のディーラーでは、新車購入時にヘッドライトコーティングのオプションを提案されることもあります。このコーティングは、紫外線や雨水、排気ガスによる劣化を遅らせるために有効であり、数年に一度の再施工を行うことで黄ばみを防ぐ効果が持続します。さらに、一部の販売店ではプロテクションフィルムの施工にも対応しており、こうしたオプションを利用することで、ヘッドライトの透明度を長く保つことが可能になります。

加えて、日産車オーナーの間では市販のヘッドライトコーティング剤を使用した定期的なメンテナンスも広がっています。とくに、LOOXやワコーズといった製品が人気で、DIYで簡単に施工できる点が評価されています。ただし、こうした簡易的なコーティングは効果の持続期間が限られているため、年に1~2回の再施工が推奨されます。

このように日産車のヘッドライトの黄ばみに対する傾向は、車種ごとの装備内容やオーナーのメンテナンス意識によって結果が変わってきます。長く美しい外観を維持するためには、購入時からコーティングや保管環境を意識し、適切な対策を講じておくことが、日産車に乗るうえでも重要なポイントといえるでしょう。

ヘッドライト黄ばみ防止の後付け対策

ヘッドライトの黄ばみは、経年劣化によって徐々に進行していくため、できるだけ早い段階から予防策を講じておくことが重要です。特にすでに車を所有している場合や、中古車を購入した後に劣化を防ぎたいと考えている方にとっては、「後付けでできる黄ばみ対策」が現実的で効果的な手段となります。こうした対策にはいくつかの種類があり、それぞれにメリットと注意点があるため、自分の使い方に合った方法を選ぶことがポイントになります。

代表的な方法のひとつが、コーティング剤の施工です。市販されているヘッドライト専用のコーティング剤は、ポリカーボネートの表面に保護膜を作り、紫外線や酸化からレンズを守ってくれる役割を果たします。特にLOOXやワコーズといったブランドは定評があり、手軽に使えるスプレータイプや拭き取りタイプの商品が人気です。こうした製品はDIYでも扱いやすく、定期的に塗り直すことで高い保護効果を維持できます。持続期間はおおよそ半年〜1年とされており、愛車の外観を保つためには定期的なメンテナンスが欠かせません。

「こうしたコーティング剤は市販品でも手軽に入手でき、DIYでも十分に施工が可能です。

中でも、実際にユーザー評価が高く扱いやすいアイテムを下記で紹介しておきますので、気になる方はチェックしてみてください。」

また、簡易的ながら有効な手段としては、車体カバーや駐車環境の見直しも挙げられます。たとえば、直射日光の当たる場所に駐車していると、ヘッドライトは常に紫外線を浴びる状態が続きます。そのため、カーポートやガレージを利用する、もしくはボンネット部分だけでも覆う専用カバーを使用することで、日中のダメージを減らすことができます。これにより、黄ばみの進行を抑える効果が得られます。

さらに、すでに黄ばみが進行してしまった場合には、研磨と再コーティングによるリフレッシュという選択肢もあります。これは専用の研磨剤や研磨パッドを使ってレンズの表面を磨き、古くなったハードコートや汚れを除去した後に、新たに保護コートを施す方法です。手間はかかりますが、見た目を大きく改善することができるうえ、その後の対策次第で黄ばみの再発も遅らせることができます。

このように、ヘッドライトの黄ばみは放置せず、早い段階からの対策が肝心です。後付けでできる対策は費用や作業時間に応じて幅広く選択肢があるため、自分の車の使用状況や保管環境に合った方法を組み合わせて活用することで、透明感のある美しいヘッドライトを長く維持することができるようになります。

プロテクションフィルムの効果と費用

プロテクションフィルムは、ヘッドライトの黄ばみや劣化を防止するための対策として非常に有効な方法です。これは、透明な特殊フィルムをヘッドライトの表面に貼ることで、紫外線や飛び石、虫の付着、さらには汚れや雨によるダメージからも守ってくれる保護材です。もともとは高級車やスポーツカー向けに広まった技術ですが、近年では一般車両にも広く使われるようになっています。

このフィルムの最も大きな効果は、紫外線のカット性能にあります。ヘッドライトが黄ばむ主な原因は、太陽光に含まれる紫外線によるポリカーボネート素材の劣化です。フィルムを貼っておくことで、紫外線が直接レンズ表面に当たるのを防ぎ、経年劣化の進行を大きく遅らせることが可能になります。これにより、クリアな状態を3年程度キープできるケースもあり、見た目の美しさだけでなく、夜間走行時の視界確保にも役立ちます。

もう一つの利点は、表面保護による傷防止です。走行中に飛んでくる小石や砂、虫などによってレンズに微細な傷がついてしまうことがありますが、プロテクションフィルムを施工しておけば、それらがフィルムに当たるだけで済み、レンズ本体へのダメージを回避することができます。さらに、黄ばみが進行した後に施工するのではなく、新車時や磨き直した直後に貼ることで最大限の効果を発揮するという点も大きな特徴です。

フィルムの透明度は非常に高く、見た目を損なうことはほとんどありません。また、車検にも対応している製品が多く、日常的な運転にも支障はありません。近年ではスモークタイプなどのデザイン性を兼ね備えた商品もあり、車の印象をスタイリッシュに変えながら保護できるという点でも人気が高まっています。

費用については、プロに依頼する場合で1台あたりおよそ30,000〜35,000円程度が相場となります。これはフィルムの材料費だけでなく、施工技術や車種ごとのフィット調整にかかる作業代が含まれています。DIYで行う場合はもう少し費用を抑えられますが、気泡の混入や貼りムラが起こりやすく、失敗すると見た目に影響が出るため、正確な施工にはある程度の技術が必要です。

一方、貼り替えの目安は約3年とされています。これはフィルム自体が紫外線や風雨にさらされて劣化していくためで、定期的な貼り直しを行うことで保護効果を維持できます。剥がした際にも糊残りが少なく、元のレンズの透明感が保たれている点もこの方法の大きな魅力です。

このように、プロテクションフィルムは初期費用こそかかるものの、その効果と維持期間を考えると、コストパフォーマンスに優れた黄ばみ予防策といえます。車をきれいな状態で長く乗りたいと考えている方や、中古車としての資産価値を下げたくないという方にとっては、十分検討する価値のある対策です。

ヘッドライト黄ばまない車種選びの総まとめ

- ヘッドライトの黄ばみは主にポリカーボネート素材の紫外線劣化によって起こる

- ガラス製のヘッドライトは黄ばみにくいが、現行車ではほとんど採用されていない

- 紫外線対策の有無やハードコートの耐久性によって黄ばみやすさに差が出る

- トヨタ車は流通台数の多さや設計の影響から黄ばみ報告が多く見られる

- 新車購入時は素材・コーティング・駐車環境などを事前に確認することが重要

- ガレージ保管は黄ばみを抑える有効な手段。屋外保管の場合はカバーなどの対策を

- スバル・マツダ・ホンダは比較的ヘッドライトの耐久性が高く、黄ばみにくい傾向あり

- 日産車も対策は進んでいるが、車種によって差があるため選定時の確認が必要

- 黄ばみ防止にはコーティングやプロテクションフィルムなどの後付け対策が有効

- プロテクションフィルムは3年程度効果が持続し、長期的な保護に向いている

- 黄ばみの進行を抑えるためには早期対策と定期的なメンテナンスが大切

- 中古車選びの際にもヘッドライトの状態を必ずチェックすることが失敗を防ぐ鍵

コメント