新型フィット14インチを検討している人の多くは、純正設定の有無やサイズの特徴、過去モデルとの適合状況、メリットとデメリット、さらにおすすめのノーマルタイヤやスタッドレスタイヤについて知りたいと考えてい流のではないでしょうか。現行モデルでは14インチは純正採用がないため、装着する場合はインチダウンが必要になり、ブレーキや足回りとの干渉、ロードインデックスの確認など注意点も多く存在します。また、国内メーカーと海外メーカーの違い、価格相場や交換費用、そしてタイヤを長持ちさせるためのメンテナンス方法も重要な情報です。本記事では、新型フィット14インチに関する総合的な情報をわかりやすく整理し、購入や交換を検討している方が安心して選べるように解説します。

この記事のポイント4つです。

- 新型フィットに14インチタイヤを装着する際のサイズや特徴

- 年式別の14インチ適合モデルと装着可否

- 14インチタイヤのメリット・デメリットと注意点

- おすすめタイヤや価格相場、交換費用、メンテナンス方法

新型 フィット 14 インチのサイズと特徴

新型フィットの14インチ純正タイヤサイズはあるのか

新型フィットにおいて14インチの純正タイヤは、設定されていませんが、特定の年式やグレードに採用されています。たとえば、過去のモデルでは1.3Lクラスのエントリーグレードを中心に、175/70R14や175/65R14といったサイズが標準装備されていました。これは、タイヤの外径と幅のバランスが取りやすく、街乗りから通勤、買い物など日常の運転環境に適しているためです。新型といっても、現行の4代目モデルでは15インチが主流となっているものの、過去の3代目や2代目フィットでは14インチが広く使われており、現在でもそのサイズを選択するユーザーは少なくありません。

14インチ純正タイヤは、ホイール径が小さい分、タイヤの側面部分(サイドウォール)がやや高くなる特徴があります。この構造によって路面からの衝撃を吸収しやすく、乗り心地がやわらかくなる傾向があります。そのため、路面の段差や舗装状態の悪い道路を走る機会が多い人にとっても扱いやすい仕様といえます。また、タイヤ自体の価格も15インチや16インチに比べて安価で、交換費用を抑えやすい点も魅力のひとつです。これは長期的に維持費を考えるうえで大きなメリットとなります。

さらに、14インチサイズは取り扱っているメーカーやモデルが豊富で、国内外のブランドから幅広いラインナップを選べます。街乗り向けの低燃費タイヤや、冬季用のスタッドレスタイヤも容易に見つけられるため、季節や使用環境に合わせた選択が可能です。ただし、現行の新型フィットでは純正で14インチが設定されていないため、装着する場合はインチダウンという形になります。この場合、ブレーキキャリパーとの干渉やロードインデックスの適合確認が必要です。

こうした条件を踏まえると、新型フィットに14インチタイヤを装着する場合は、過去の純正サイズを参考にしつつ、安全性と快適性を両立できるモデルを選ぶことが重要です。サイズ表記の数値や対応車種の情報を正しく把握することで、自分のフィットに最適なタイヤ選びができるようになります。

年式別フィットの14インチ適合モデル

フィットの歴代モデルを振り返ると、14インチタイヤが純正採用されていた時期は主に2代目と3代目の一部グレードに集中しています。まず、2代目フィット(2007年〜2013年)の中では、1.3Lクラスのエントリーグレードにおいて175/65R14というサイズが多く使われていました。このサイズはコンパクトカーとしての燃費性能と取り回しの良さを維持しつつ、乗り心地も確保するバランス型の仕様です。街乗りや短距離移動を中心に利用するユーザーにとって、扱いやすいサイズとして評価されていました。

続いて、3代目フィット(2013年〜2020年)では、DBA-GK3型などの1.3L G系グレードに175/70R14が純正で装着されています。この時期の14インチはサイドウォールが比較的高く、段差や路面の凹凸を吸収しやすい設計が特徴です。そのため、郊外の未舗装道路や都市部の荒れた舗装路でも安定した走行感が得られます。また、燃費性能に配慮したタイヤも多く、低転がり抵抗を重視したモデルが純正採用されるケースもありました。

一方で、現行の4代目フィット(2020年〜)では純正14インチ設定はなく、15インチ以上が標準となっています。したがって、新型に14インチを装着する場合はインチダウンという形になり、ホイールやタイヤの選択肢を自分で探す必要があります。この場合、過去モデルで使われていたサイズを参考にしながら、ブレーキや足回りの干渉がないかを必ず確認することが求められます。

こうして年式ごとの適合状況を整理しておくと、現在14インチを選びたい人がどの世代の純正サイズを参考にすべきかが明確になります。過去の純正実績を踏まえることで、安全性と快適性を損なわずにタイヤ選びを進めることが可能になります。

14インチのメリットとデメリット

フィットに14インチタイヤを装着する場合、性能面や維持費に関して特有のメリットとデメリットがあります。まずメリットとして挙げられるのは、コスト面での優位性です。14インチは15インチや16インチと比べてタイヤ単価が低く、交換にかかる費用を抑えやすい傾向があります。さらにタイヤの側面が高くなる分、路面からの衝撃吸収性が向上し、乗り心地がやわらかく感じられる点も魅力です。この柔軟性は段差や舗装状態の悪い道路を走る際に効果を発揮し、日常的な走行環境での疲労軽減にもつながります。また、タイヤの重量が軽くなるため燃費面での恩恵も得やすく、街乗り中心の利用者にとっては経済性の高い選択肢となります。

一方で、デメリットも存在します。14インチはホイール径が小さいため、カーブでのハンドリングや高速道路での安定感は、より大きなサイズに比べてやや劣る傾向があります。特にスポーティな走りや高速巡航を好む人にとっては、ステアリング応答性やコーナリング性能の面で物足りなさを感じる場合があります。また、現行の新型フィットでは純正設定がないため、装着する場合はインチダウンとなり、ブレーキや足回りの干渉、ロードインデックスの適合などを慎重に確認する必要があります。この作業を怠ると、安全性や車検適合の面で問題が生じる可能性があります。

こうしたメリットとデメリットを理解して選択すれば、自分の運転スタイルや使用環境に合わせた最適なタイヤサイズを決めやすくなります。費用面や乗り心地を重視するなら14インチは有力な選択肢ですが、走行性能を最優先する場合は他のサイズとの比較検討が欠かせません。

14インチでの走行性能と乗り心地

フィットに14インチタイヤを装着した場合、走行性能と乗り心地の両面で独自の特徴があります。まず走行性能に関しては、ホイール径が小さい分タイヤのサイドウォールが高くなるため、路面から受ける衝撃をやわらげる効果が高くなります。この構造により、段差や小さな凹凸を通過する際の突き上げ感が軽減され、特に市街地走行や長時間のドライブで体への負担が少なく感じられます。さらにタイヤ自体が軽量になるため、発進や低速域での加速がスムーズになり、燃費面にも好影響を与えることがあります。

一方、高速走行やスポーティな運転では、サイドウォールの柔らかさが影響してステアリングの応答がワンテンポ遅れる感覚を受けることがあります。これはコーナリング時にタイヤがわずかにたわむためで、キビキビとしたハンドリングを重視する場合には物足りなさを感じることもあります。ただし、日常的な利用が中心であれば、この柔らかさはむしろ快適性を高める要素となります。

また、14インチは空気量が多く確保できるため、空気圧の調整幅が広く、用途や季節に応じたセッティングがしやすい点も特徴です。例えば冬場の凍結路や雪道では、接地面積を確保しつつ安定感を高められることがあります。このように、14インチは静粛性や衝撃吸収性に優れ、日常の走行環境で安心して使えるサイズといえますが、高速域での安定感や鋭いコーナリング性能を求める場合は、他のサイズとの比較検討が必要です。

新型フィット14インチと他サイズの比較

新型フィットにおける14インチタイヤと他サイズ(15インチ・16インチ)を比較すると、使用目的や走行環境によって評価が大きく変わります。14インチはホイール径が小さいため、サイドウォールが高く、段差や凹凸を乗り越える際の衝撃吸収力に優れています。この構造により、低速走行や市街地での移動では乗り心地がやわらかく、路面からの振動を軽減できます。また、タイヤ自体の重量が軽い分、発進時や停止時の負担が少なく、燃費性能の向上も期待できます。さらに、タイヤ価格や交換費用が安く、長期的なランニングコストを抑えやすい点も大きな利点です。

一方で、15インチや16インチと比べると、高速走行時の直進安定性やカーブでの応答性ではやや劣る傾向があります。特に16インチはサイドウォールが低くなるため、ステアリング操作に対してタイヤのたわみが少なく、ハンドリング性能が向上します。そのため、高速道路やワインディングロードを走る機会が多い場合には、15インチや16インチのほうが安定感を感じやすくなります。ただし、その分路面からの振動は直接的に伝わりやすく、乗り心地が硬く感じられる場合があります。

また、デザイン性の面では、15インチや16インチのほうがホイールの存在感が増し、車全体の印象をスポーティに見せることができます。14インチは落ち着いた雰囲気で実用性重視の選択肢と言え、タイヤ選びの自由度やコストを優先したい人には向いています。最終的には、日常の走行環境や求める乗り心地、デザイン性のバランスを考えて、自分に適したサイズを選ぶことが重要です。

新型 フィット 14 インチのおすすめタイヤ選び

新型フィット14インチのおすすめノーマルタイヤ

新型フィットに14インチを装着する場合、日常走行での快適性や燃費性能を重視したノーマルタイヤが選ばれることが多くなります。特に注目されるのは、トーヨータイヤの「ナノエナジー3プラス」です。このモデルは低燃費性能と耐摩耗性のバランスに優れ、従来品と比べて制動距離を短縮しつつ、ロングライフ化を実現しています。例えば、市街地走行や通勤・買い物などで毎日車を使う場合でも、摩耗が緩やかなため交換頻度を減らせるのが魅力です。また、転がり抵抗の低減によって燃費向上にも寄与し、維持費削減にもつながります。

14インチのノーマルタイヤを選ぶ際は、サイズ適合を正確に確認することが重要です。過去のフィットで多く採用されていた175/70R14や175/65R14などの規格は、新型に装着する場合インチダウンとなるため、ホイールの形状やブレーキ周りとの干渉の有無を必ずチェックしなければなりません。また、国産メーカーのタイヤは静粛性やウェット性能の評価が高く、長距離走行や雨天時の安全性を確保したいユーザーにとって安心感があります。

さらに、14インチはラインナップが豊富で、国内外のブランドから選択肢を広げやすい点もメリットです。海外ブランドは価格面で有利な場合が多く、予算を抑えたい人には魅力的ですが、走行性能や耐久性はメーカーごとに差があるため、購入前に性能評価やレビューを確認することが望ましいです。こうして特性や用途を整理し、自分の走行環境に合った14インチノーマルタイヤを選べば、新型フィットでも快適で経済的なカーライフを実現できます。

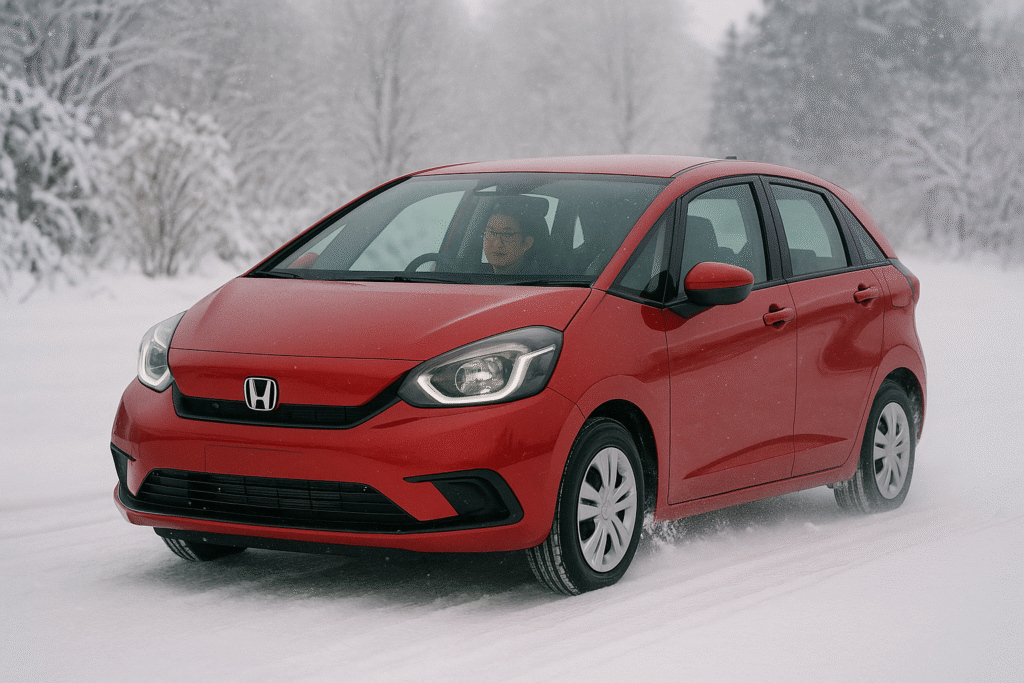

新型フィット14インチのおすすめスタッドレスタイヤ

新型フィットに14インチを装着する場合、冬季の走行環境を安全にこなすためにはスタッドレスタイヤの選択が欠かせません。特におすすめされるのが、ヨコハマタイヤの「アイスガードIG70」です。このモデルは氷上性能を高めるために接地面積の最大化を図る設計が採用されており、発進時や制動時のグリップ力が従来品よりも向上しています。雪道や凍結路での不安定な挙動を抑え、低温時でも柔軟性を保つゴムコンパウンドにより、寒冷地での走行にも対応しやすいのが特徴です。

14インチサイズのスタッドレスタイヤは、サイドウォールの高さを活かして路面の凹凸をしっかり吸収できるため、雪道でも乗り心地が損なわれにくい傾向があります。また、タイヤ自体が軽いため、積雪や凍結路での発進時に必要な駆動力を確保しやすく、燃費の悪化も最小限に抑えられます。加えて、175/70R14など過去のフィットで採用されていたサイズは流通量が多く、購入しやすい点も利点です。

一方で、新型フィットは純正で14インチが設定されていないため、装着時にはインチダウンの扱いになります。この場合、ブレーキキャリパーやサスペンションとの干渉がないかを事前に確認することが必須です。さらに、ロードインデックスや外径の適合性を守らないと、車検や安全面で問題が生じる可能性があります。したがって、購入前にはタイヤ専門店やディーラーでの適合チェックを行い、必要であればホイールもセットで交換することが望ましいです。

こうした条件を踏まえて選んだスタッドレスタイヤであれば、冬場の新型フィットでも安定した走行が可能になり、雪道や凍結路での安全性を大きく高めることができます。

国内メーカーと海外メーカーの違い

フィットに装着する14インチタイヤを選ぶ際、国内メーカーと海外メーカーでは特徴や強みが異なります。国内メーカーの場合、ブリヂストン、ダンロップ、ヨコハマ、トーヨーなどが代表的で、日本の道路事情や気候に合わせた設計が多いことが特徴です。舗装路が中心の都市部や、雨が多い地域でも安定した性能を発揮できるよう、ウェットグリップ性能や静粛性に優れている製品が多く見られます。また、日本の規格や車検制度に適合した製品がほとんどのため、購入後の安心感が高い点も魅力です。品質管理が徹底されており、長期間の使用でも性能低下が緩やかな傾向があります。

一方、海外メーカーにはミシュラン、コンチネンタル、ピレリ、グッドイヤーなど多くのブランドがあります。海外メーカーのタイヤは、欧州や北米など広大な道路環境や高速巡航を想定して開発されることが多く、高速安定性やドライ性能に優れている製品が目立ちます。価格面では国内メーカーよりも安価なモデルも多く、コストを重視するユーザーにとっては選択肢を広げやすい存在です。ただし、海外規格に合わせた設計のため、日本特有の細かな路面状況や四季の変化に必ずしも最適化されていない場合があります。そのため、選ぶ際はレビューや適合情報を慎重に確認する必要があります。

このように、国内メーカーは総合的なバランスと日本市場向けの最適化が強みであり、海外メーカーは個性的な性能や価格面の優位性が特徴です。新型フィットに14インチタイヤを装着する場合、自分の走行環境や重視する性能を明確にしたうえで、どちらの特性が自分の使用目的に合うかを比較して選ぶことが重要です。

新型フィット14インチの価格相場と交換費用

新型フィットに14インチタイヤを装着する場合の価格相場は、選ぶタイヤの種類やブランドによって幅があります。一般的な国産メーカーのノーマルタイヤであれば、1本あたり8,000円〜12,000円程度が目安です。例えば低燃費性能を重視したモデルや静粛性の高いモデルでは、この価格帯の中でも上限に近い金額になることが多くなります。一方で、海外メーカーやアジアンブランド製のタイヤは比較的安価で、1本5,000円〜8,000円程度で購入できるケースもあります。スタッドレスタイヤの場合は、氷上性能や耐摩耗性の向上に伴って価格が高くなり、国産ブランドで1本12,000円〜15,000円、海外製であれば8,000円〜12,000円程度が相場です。

交換費用については、タイヤ本体の価格に加えて工賃が必要です。タイヤ専門店やカー用品店では、1本あたり2,000円〜3,000円程度の交換工賃が一般的で、4本まとめて交換すると8,000円〜12,000円ほどかかります。さらに、新しいタイヤをホイールに組み込む際にはバランス調整料が加わる場合があり、これが1本あたり500円〜1,000円程度です。古いタイヤの処分を依頼する場合も、1本あたり300円〜500円程度の廃タイヤ処分料が追加されます。

また、新型フィットに14インチを装着する場合はインチダウンになるため、タイヤだけでなく14インチ用ホイールの購入が必要になるケースもあります。この場合、スチールホイールであれば1本4,000円〜6,000円、アルミホイールなら1本10,000円〜15,000円程度が目安です。したがって、タイヤとホイールを同時に揃えると総額は高くなりますが、その分選択の幅も広がります。全体としては、タイヤの性能やブランド、ホイールの有無によって費用は大きく変動するため、事前に複数店舗で見積もりを取ることが、コストを抑える上で効果的です。

インチアップ・インチダウンの可否と注意点

新型フィットでは、純正設定として15インチや16インチが採用されていますが、条件を満たせばインチアップやインチダウンも可能です。インチアップとはホイール径を大きくし、タイヤの扁平率を下げることで、見た目のスポーティさやハンドリング性能を高める手法です。一方、インチダウンはホイール径を小さくし、タイヤの扁平率を上げることで乗り心地やコスト面のメリットを得られる方法です。14インチを装着する場合はインチダウンとなり、過去のフィットで採用されていた純正サイズ(例:175/70R14や175/65R14)を参考にするのが一般的です。

ただし、サイズ変更にはいくつかの注意点があります。まず、外径が大きく変わらないサイズを選ぶことが重要です。外径が変わりすぎるとスピードメーターの表示誤差が大きくなり、車検や安全面で問題が生じる可能性があります。さらに、ロードインデックス(耐荷重指数)や速度記号が純正と同等以上であることも必須条件です。これらが不足していると、タイヤの耐久性や安全性が損なわれます。

また、インチダウンを行う場合は、ホイールがブレーキキャリパーやサスペンションと干渉しないかを必ず確認しなければなりません。特に新型フィットはブレーキディスク径が大きくなっているグレードもあり、14インチホイールでは装着できない場合があります。逆にインチアップでは、フェンダーからのはみ出しやハンドルの切れ角制限が発生することがあるため、オフセット値やタイヤ幅の適合性も慎重に確認する必要があります。

このように、インチサイズの変更は見た目や走行性能に影響を与える一方で、安全性や法的適合性を確保するための条件も多く存在します。適合情報を確認しながら慎重に選択すれば、新型フィットでも自分の用途や好みに合わせた最適なタイヤサイズを実現できます。

14インチタイヤを長持ちさせるメンテナンス方法

新型フィットに装着する14インチタイヤを長く安全に使うためには、日常的な点検と適切なメンテナンスが欠かせません。まず重要なのは空気圧の管理です。空気圧が低すぎると燃費の悪化や偏摩耗の原因となり、高すぎると接地面積が減ってグリップ力が低下します。月に1回程度、指定空気圧を基準にタイヤゲージで確認する習慣をつけると、性能低下や寿命の短縮を防げます。

次に意識したいのがタイヤローテーションです。前後や左右の摩耗具合を均等にするため、5,000km〜10,000kmごとを目安に入れ替えるのが理想的です。特に前輪駆動のフィットでは前タイヤの摩耗が早く進むため、定期的なローテーションは寿命を延ばすうえで大きな効果があります。また、ホイールバランス調整も重要で、走行中の振動や片減りを抑える役割があります。

さらに、路面状況への配慮もタイヤを守るポイントです。縁石や段差への強い接触はサイドウォールの損傷を招きやすく、タイヤ寿命を大きく縮めます。雨天や雪道走行後にはタイヤの溝や側面を目視で確認し、小石や異物が挟まっていないかもチェックすると安心です。もし深い傷やひび割れが見つかった場合は早めの交換を検討すべきです。

最後に、保管環境にも注意が必要です。冬用と夏用のタイヤを履き替える場合、直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管することが望ましいです。タイヤを立てて並べるか、ホイール付きの場合は横に積み重ねて定期的に位置を変えることで変形を防げます。こうした基本的なメンテナンスを積み重ねれば、14インチタイヤの性能を長期間維持し、交換頻度を減らすことが可能になります

コメント